LM2596T-ADJ 降圧反転レギュレータ

投稿日 2025年04月23日

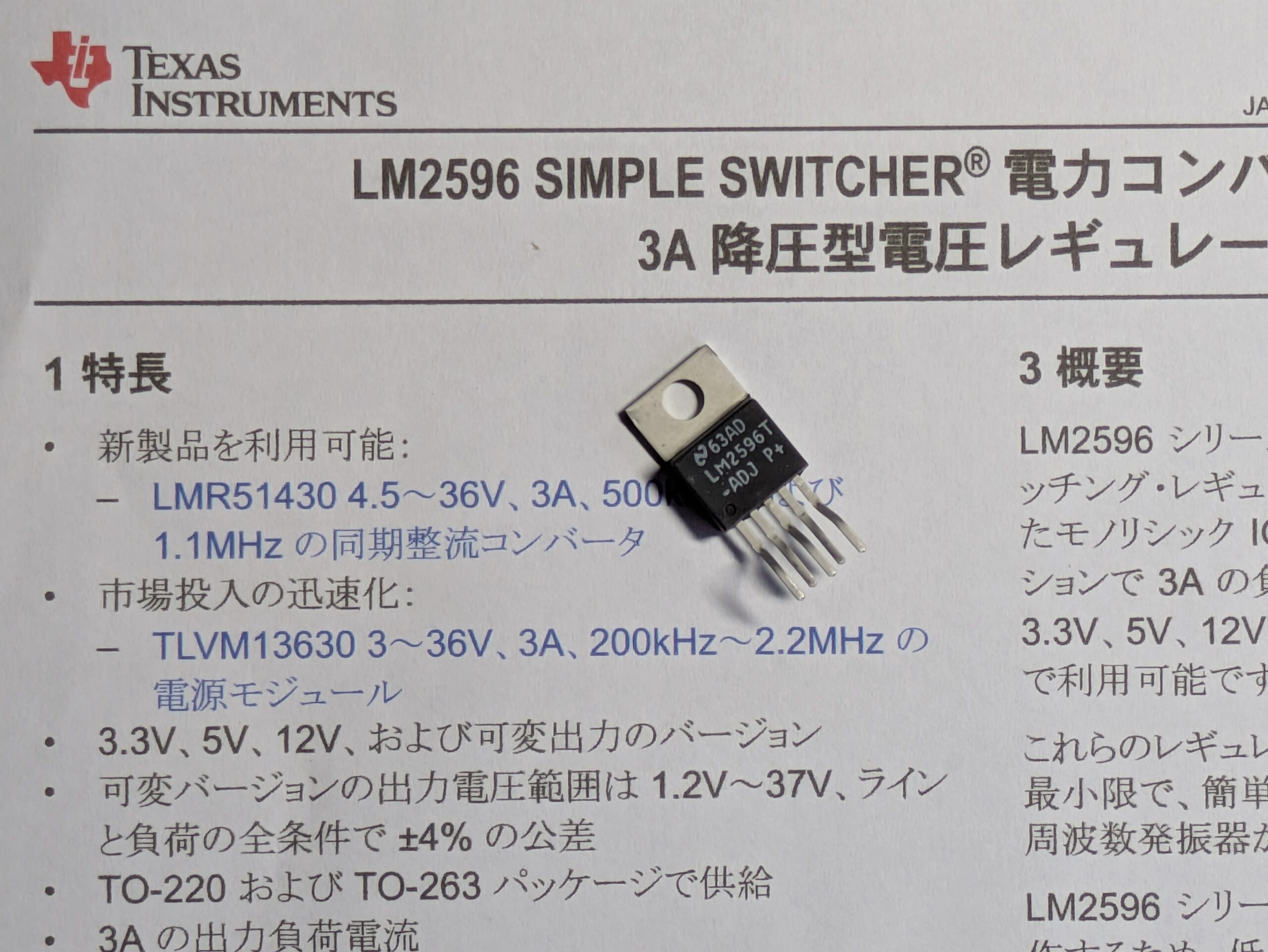

LM2596T-ADJ

Yahooオークションで4個880円+送料で購入

背景はTI社 LM2596 データーシート

小型で安価に作れる負電源がほしい

反転レギュレータとは負電圧を生成するスイッチングレギュレータ回路のことで、いくつかのスイッチング・レギュレータICの中には反転レギュレータが可能なものがあります。TIの LM2596(オリジナルはナショセミのようです)もその一つです。(ONSEMIからもLM2596が出ています。)

オペアンプ等を使用した回路では正負両電源が必要になることがあります。ところが機器内蔵型で、ある程度電流容量のある正負両電源を製作するのはなかなか厄介です。二次側に中点のあるトランスの出力を整流し、上側を正、下側を負電源としてLM317やLM337などのシリーズレギュレータを用いれば簡単にはできるのですが、昨今はトランスが高価です。また、AC-DCコンバータを2つ使う手もあります。AC-DCコンバータは一次側と二次側が絶縁されているので同じもので正負両電源が作れます。しかし手持ちがあればよいのですが、購入するとなるとこれも高価です。ということで、ある程度(1Aから3A程度)の電流容量のある正負両電源がほしい。しかも小型で安価にとなると、反転レギュレータの登場です。ある程度の電流容量のものが高効率で小型に作れます。LM2596は外付け部品が少なく、3Aまでの正負両電源が作れます。今回はLM2596を使用した負電源(反転レギュレータ)に挑戦してみました。

LM2596で負電源を作る

ということでLM2596を使用して反転降圧レギュレータを作るのですが、データーシートをよく読むといろいろ普通の降圧レギュレータのようにはいかない事項がいくつかあります。データシートの記載を要約すると、

反転レギュレータの注意事項:

①レギュレータにかかる最大電圧は、入力電圧と出力電圧の絶対値の合計であり、これを最大40 Vに制限する必要がある

つまり、出力電圧が-12Vとすると、入力電圧は+28Vを越えてはならない。(|-12V| + 28V = 40V)

②反転レギュレータ構成でのスイッチ電流は、標準の降圧レギュレータ構成よりも高いため、利用可能な出力電流は低くなる。

③反転レギュレータは、軽負荷の場合でも、より多くのスタートアップ入力電流を必要とする場合がある。これにより、5.0 A未満の電流制限を持つ入力電源では過負荷になる可能性がある。少なくとも2.0ms以上のスタートアップ電流が必要。実際の時間は出力電圧と出力コンデンサのサイズによる。このため遅延スタートアップ回路またはアンダーボルテージロックアウト回路の利用を推奨。

④出力コンデンサの値は、通常の降圧コンバータ設計で必要とされるものよりも大きくなければならない。低い入力電圧や高い出力電流には、大きな値の出力コンデンサ(数千μFの範囲)が必要。

⑤インダクタの推奨範囲は68μHから220μHの間。適切な電流定格のインダクタを選択するためには、インダクタのピーク電流を計算する必要がある。

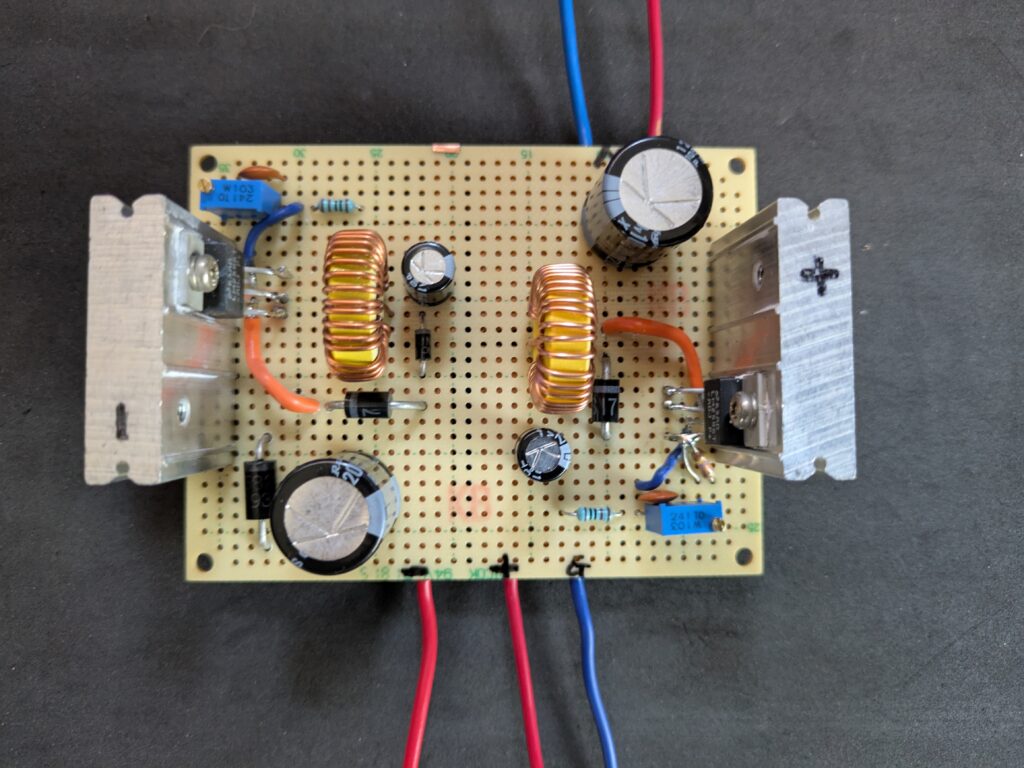

LM2596T-ADJ使用の電圧可変負電源

今回はTI(フェアチャイルド)社のLM2596T-ADJを使用して出力電圧可変型の反転降圧レギュレータの実験を行いました。Tは素子の形状でTO-220型を指します。ADJは電圧可変型です。(LM2596は3.3V、5V、12Vの固定型もある) LM2596T-ADJを使用した正電源の降圧型レギュレータは先日作って基本的な性能を確認しました。(参考: LM2596T-ADJ使用の降圧コンバータ) TI社LM2596のデータシートには説明文の中に反転レギュレータについての具体的な記載があります。今回はその中に掲載されている回路を参考にして反転降圧レギュレータの実験を行いました。

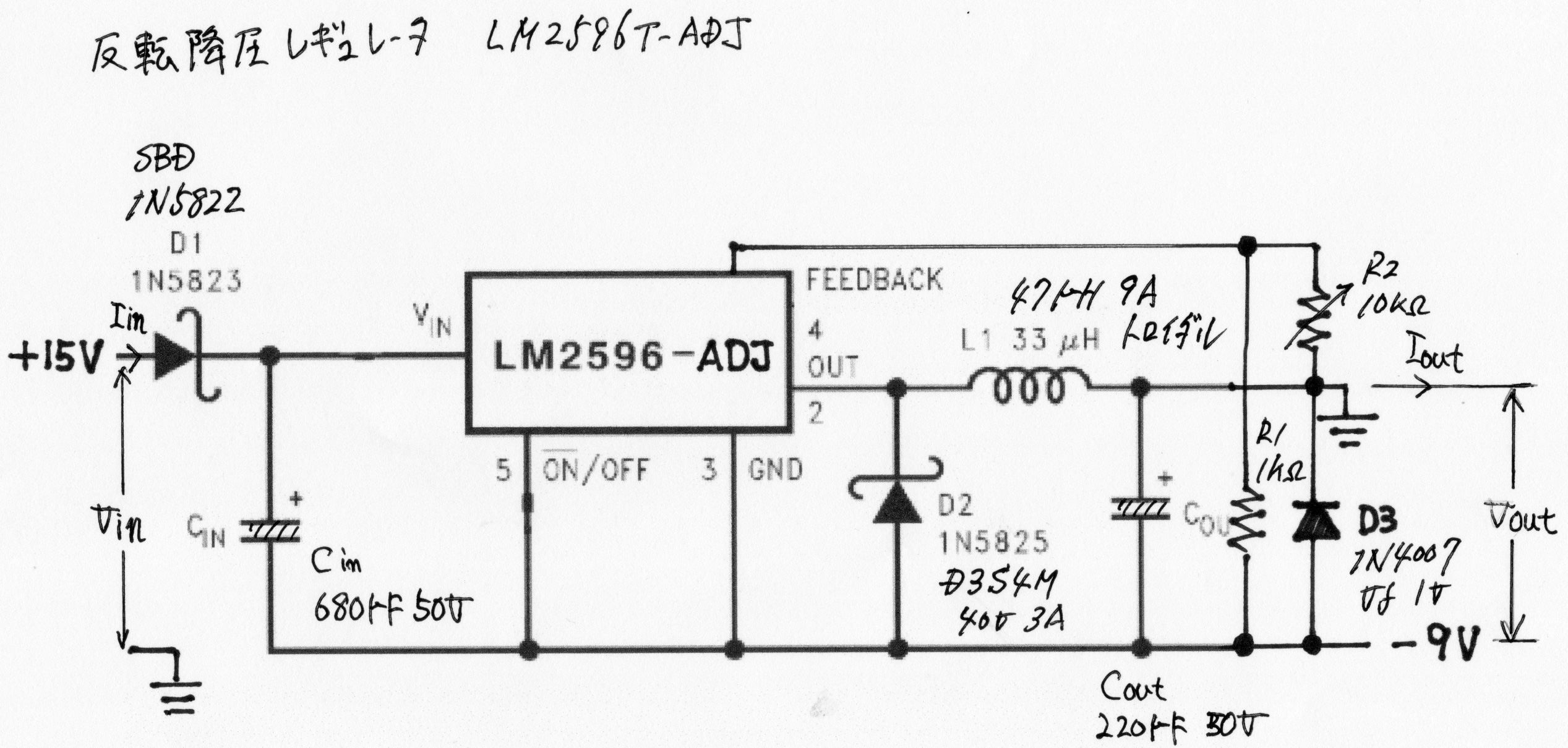

データシートに記載されている反転降圧レギュレータの回路をLM2596T-ADJに変更

基本的には正の降圧レギュレータと同じ回路(電源の接続と出力の取り出し方が違うのみ)

電圧可変のためのフィードバック(抵抗分圧)回路を追加(R1, R2)

入力側にD1(1N5822 SBD)を追加、出力側にD3(1N4007)を追加

ON/OFFピン(5ピン 負論理)はGNDに繋ぎ遅延スタートは使用していない

Cinは680uFだが、起動時D3が導通するので100uFに変更した

データシートにはLM2596-5.0を使用した5V固定の反転レギュレータの回路が載っていますが、今回はLM2596T-ADJにして出力電圧可変型としました。このためフィードバック回路の抵抗分圧回路(R1, R2)を追加しています。基本的に正の降圧レギュレータと同じ回路ですが、コイルの出力側をGNDとし、本来のGND側から負電圧を取り出す形になっています。Cinは680uF(*)、Cout 220uF、L1 47uH、D2 40V 3A SBDとし、正の降圧レギュレータと同じです。(というか正の降圧レギュレータをそのまま使いました。)

- 680uFはのちに100uFに変更しています。

また、データシートには反転レギュレータの場合D1とD3を追加するよう記載されています。理由は以下のようになっています。D1は「軽負荷または無負荷の状況で、入力電圧のリップルやノイズが CIN コンデンサを経由して出力と結合することを防止するために使用され、また、このダイオード絶縁により、トポロジが降圧構成とよく似たものに変化するため、閉ループの安定性が向上する。」、またD3は「使用しないと、入力電圧が最初に印加されたとき、CIN の充電電流により、出力が短い時間だけ正の方向に数ボルトだけシフトする可能性がある。D3 を追加すると、出力がダイオードの電圧を超えて正になることを防止できる。」

起動時D3がショートする Cinを100uFに変更

ところが、上記回路で実験を開始するとD3が導通(ショート)し、レギュレータが起動しません。上の説明のように、「反転レギュレータは出力が短い時間正の方向にシフトする」となっているので、D3の1N4007を2個直列にし、Vf倍(計2.0V)にしてやってみると、案の定うまく起動しました。ただ何回かやっていると、起動しないこともあります。Cinが680uFの場合の起動波形(D3は外してある)は以下のようになっています。

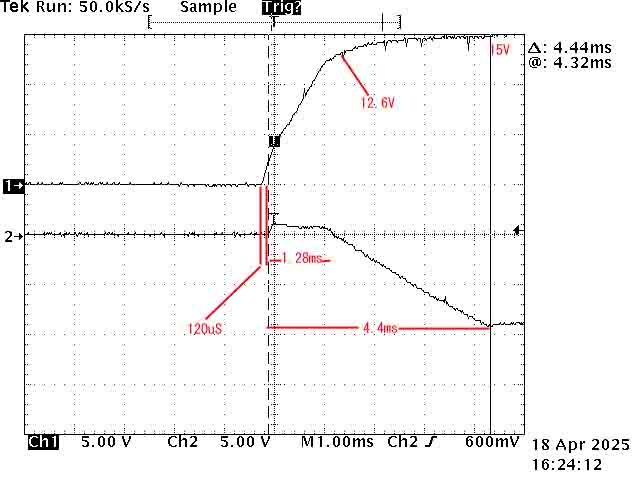

反転レギュレータの起動波形(Cin 680uF)

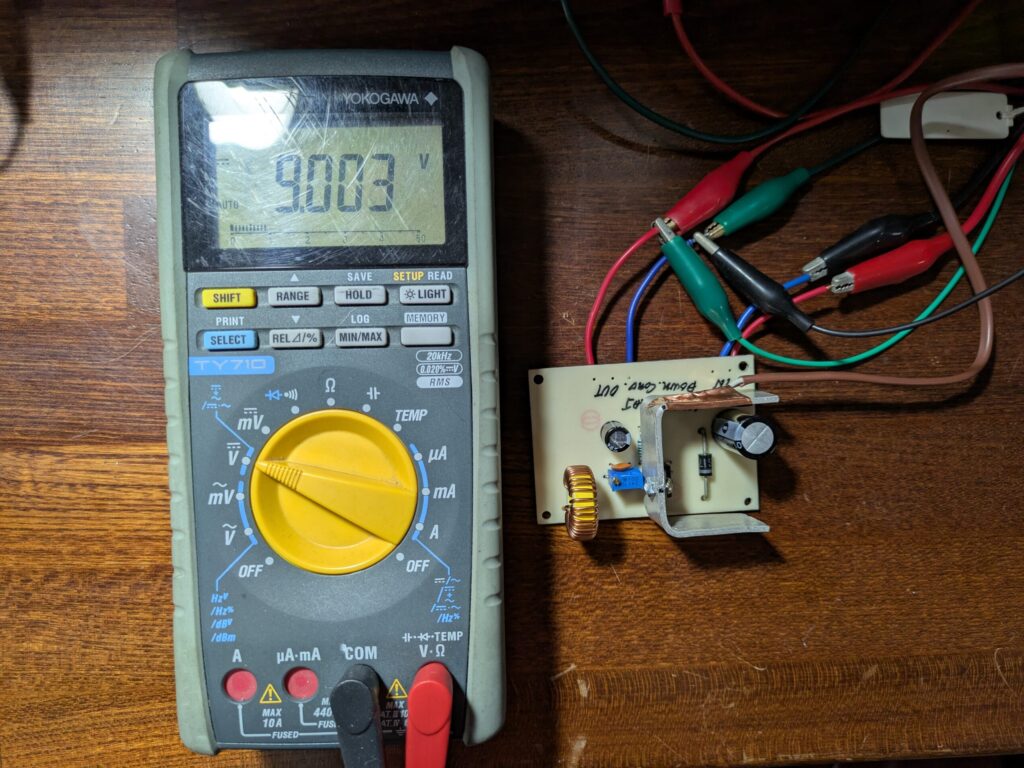

入力 15V 5A、出力 -9.0V、負荷1.0A

遅延スタートは不使用、D3は外してある

上(Ch1)は入力電圧(Vin)、下(Ch2)は出力電圧(Vout)波形

Vinの立ち上がりから120us遅れてVoutが上昇し、約1.28msの間1.2vくらい正方向に上がり、その後4.4msで-9Vとなる

上記起動波形のように、起動時負電圧の出力は一旦1.28msの間1.2Vくらい正電圧にシフトし、その後4.4msで-9Vに落ち着いています。この状態でD3をつなぐと、D3が導通しショート状態となって起動しません。D3(1N4007 Vf 1V)を2個直列にしてやってみたところ、起動できるようになりましたが、時々失敗します。このため対策としてCinの容量を680uFから100uFに落として実験したところ、D3が1個でも現象が出なくなりました。以下が100uFにおける起動波形です。

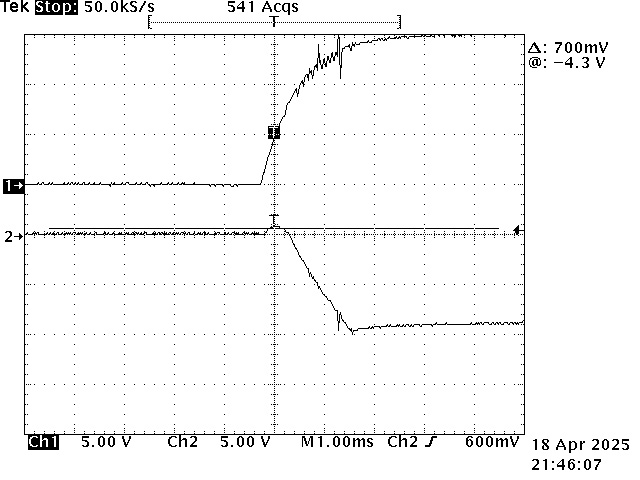

反転レギュレータの起動波形(Cin 100uF)

入力 15V 5A、出力 -9.0V、負荷1.0A

遅延スタートは不使用、D3 1個接続

上(Ch1)は入力電圧(Vin)、下(Ch2)は出力電圧(Vout)波形

Vinの立ち上がりからすぐにVoutが上昇し、約520usの間0.7Vくらい正方向に上がり、その後1.2msで-9Vとなる

上の起動波形のようにCinに100uFを使用すると正へのシフト電圧が小さく短くなり、-9Vへの降下も早くなっています。

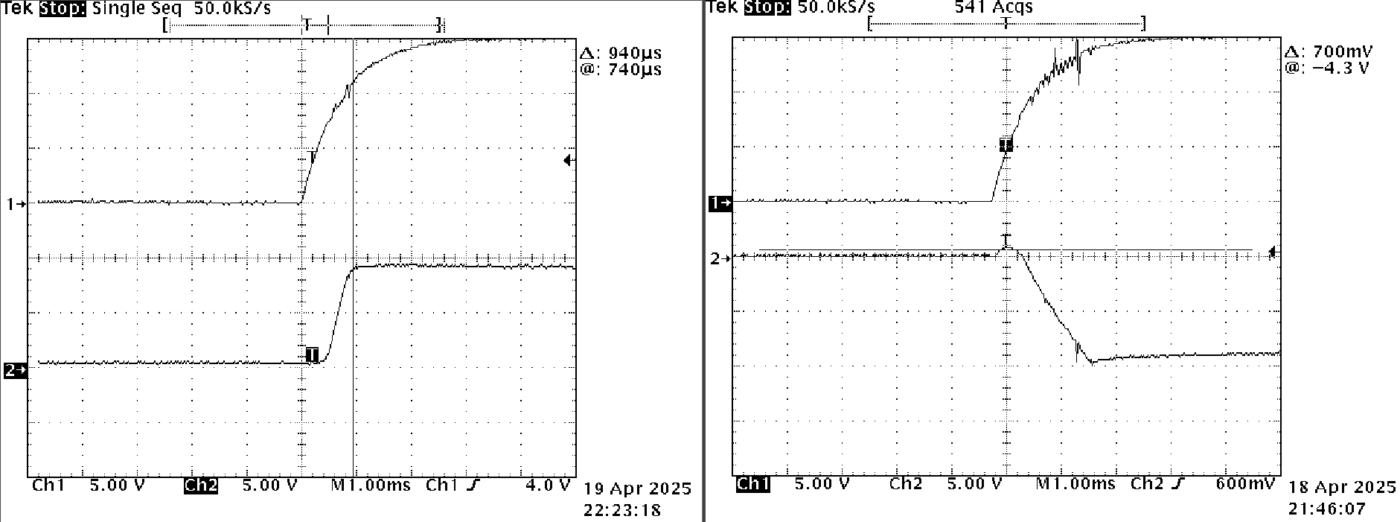

正の降圧レギュレータと反転レギュレータの立ち上がりを比べる

下のオシロ波形は、正の降圧レギュレータとの立ち上がりの比較です。正の降圧レギュレータは反転レギュレータと同じ回路で、D1とD3をはずし、電源のつなぎ方を変えただけです。

左 正の降圧レギュレータ、右 反転レギュレータ いずれもCin 100uF

Vin 15V Vout 9.0V(左) -9.0V(右) 負荷 1.0A

正の降圧レギュレータは約940usで9Vに達する

反転レギュレータは約1.8msで-9Vに達する

上図のように、正の降圧レギュレータは約940usで立ち上がっていますが、降圧反転レギュレータでは1.8msかかっています。LM2596T-ADJで正負両電源を構成する場合、この立ち上がり時間の差は問題になる可能性があります。

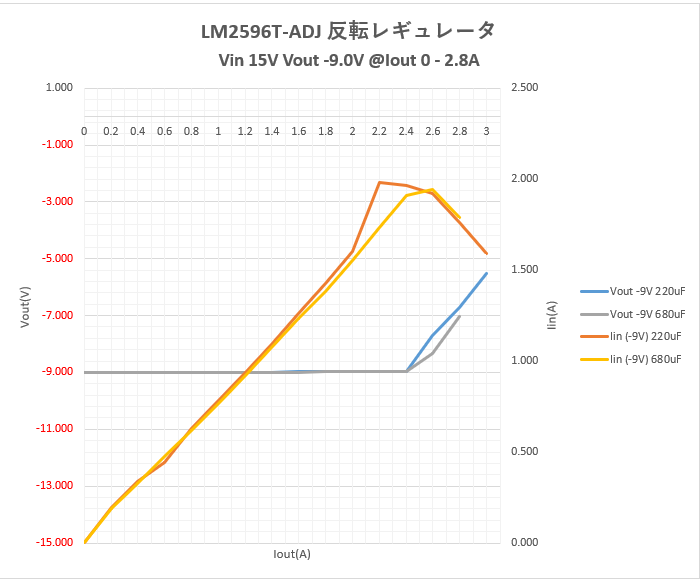

降圧反転レギュレータの負荷特性

入力電源として15V 5Aをつなぎ、負荷電流 0A から3.0Aにおける出力電圧と入力電圧を計測しました。結果反転レギュレータとしての動作も非常に安定しています。ただし、負荷電流2.6Aから出力電圧が降下し始めるため、2.4Aくらいが使用可能な範囲と思われます。Cinが680uFの場合との比較もできるようにしましたが、あまり差はありません。

LM2596T-ADJ による降圧反転レギュレータ

Vin 15V Vout -9V Iout 0 - 2.8A

Cin 680uF と100uFの比較 あまり差異はない

上のグラフのように反転レギュレータにおいても負荷による安定度は申し分ないようです。ただし、繰り返しになりますが負荷電流 2.6Aくらいが限界のようです。また出力電流に対する入力電流の割合は、正の降圧レギュレータにくらべ降圧反転レギュレータのほうが10から20%ほど多いようです。

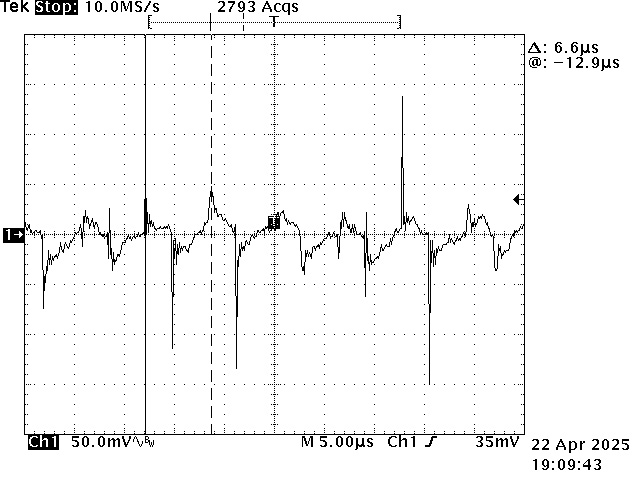

出力電圧のリプル(出力電圧9.0Vで出力電流 3.0Aのとき)

出力電圧9.0V、出力電流 3.0Aのときのリプルです。LM2596は内部発振器が150KHzなので6.6uS周期のリプルが見られます。他の出力電圧でも大きな差異は見られません。

周期6.6uS(150KHz) 約50mVppのリプルです。

大きなスパイクノイズが目立ちます。(プロービングにもよります)

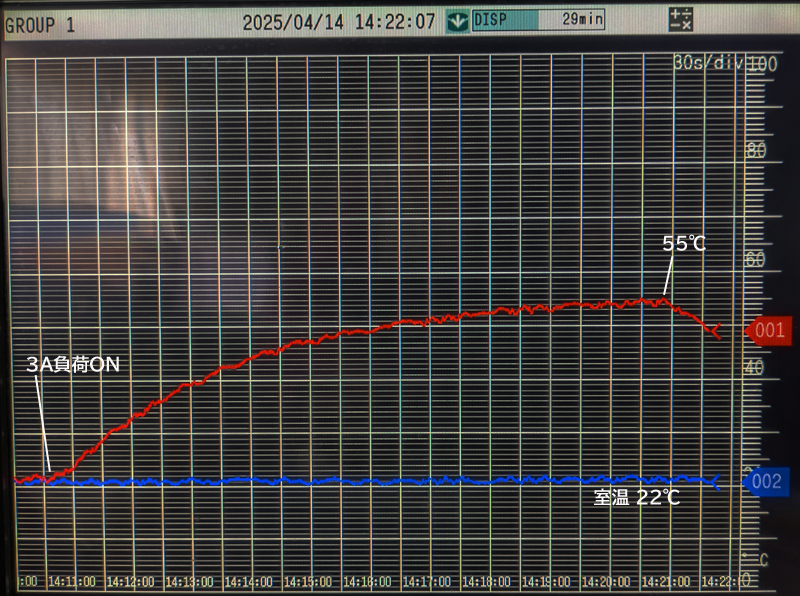

発熱(出力電圧-9.0Vで出力電流2.5A連続時)

あくまでも今回使用した貧弱な放熱フィンでの実測です。出力電圧-9.0Vで出力電流2.4A連続時の発熱です。ペンレコーダに記録し画面を撮影しました。グラフの赤がLM2596の放熱フィンの温度変化です。青は室温です。ファンによる送風冷却は行っていません。室温は20℃でした。

横軸(時間)は30sec/divなので、55℃に達するまで約10分で、そろそろ平衡する感じでしたのでOFFしました。このような貧弱な放熱フィンでも触れる程度の発熱です。(その後の実験で約56℃で平衡することがわかりました)

以上、コイルやコンデンサ、SBDなど手持ちの間に合わせで作ったLM2596 降圧反転レギュレータですが、外付け部品が少なく小型にできる点、負荷電流特性はよい点から、2個つかっての正負両電源に使えるのではないかと思います。ただし前述のように正電源と負電源の立ち上がりの差は問題になるかもしれないので、注意が必要です。この点は遅延スタート機能を使用して何とかなるかもしれませんので、今後の実験とします。

(JF1VRR)