6RA3による可変高圧定電圧電源

投稿日 2025年11月06日

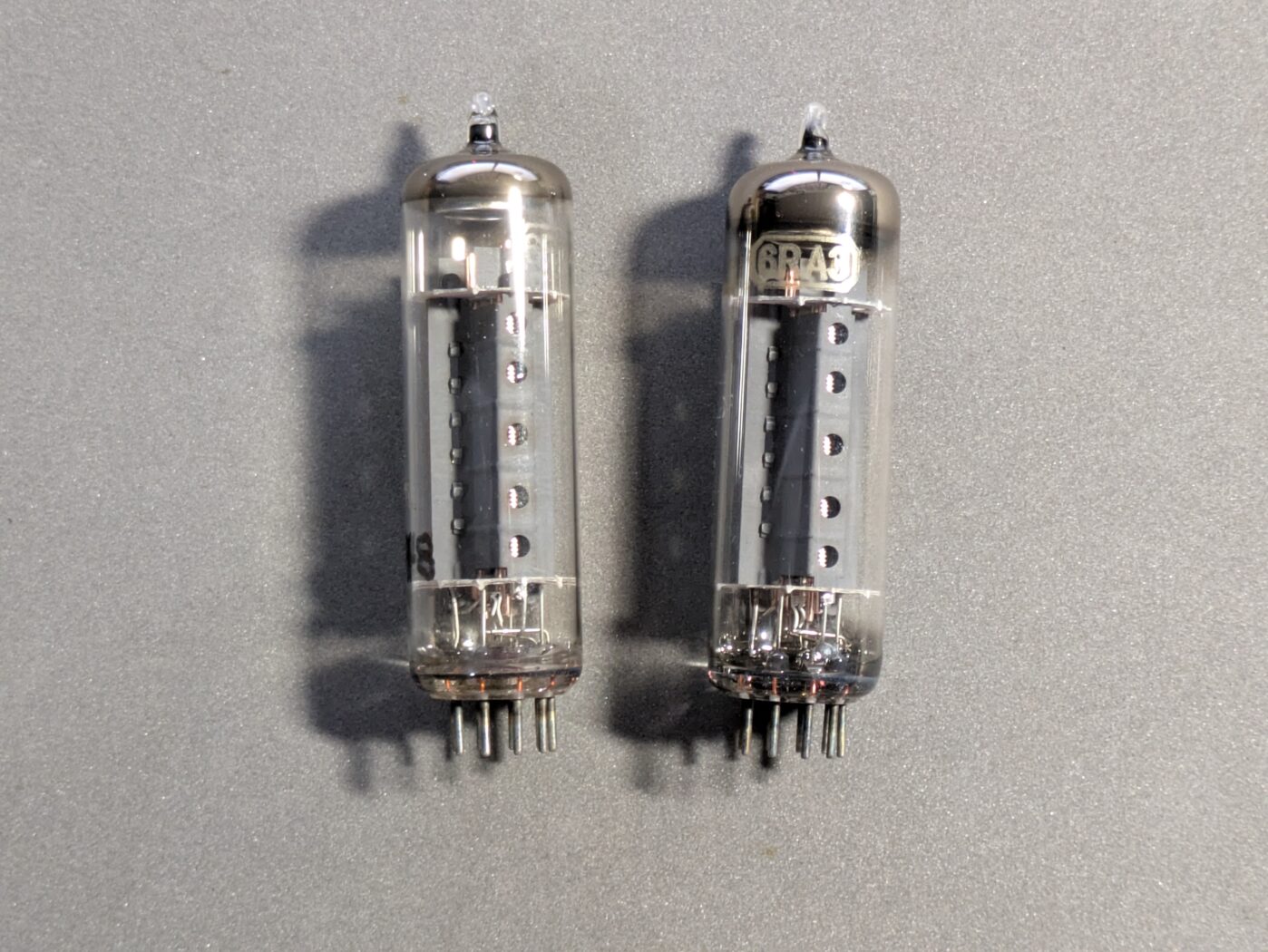

6RA3使用 210V~320V可変高圧定電圧電源 (入力350V)

リファレンス電圧にVR105MT(0B2)使用

エラーアンプに6AU6使用

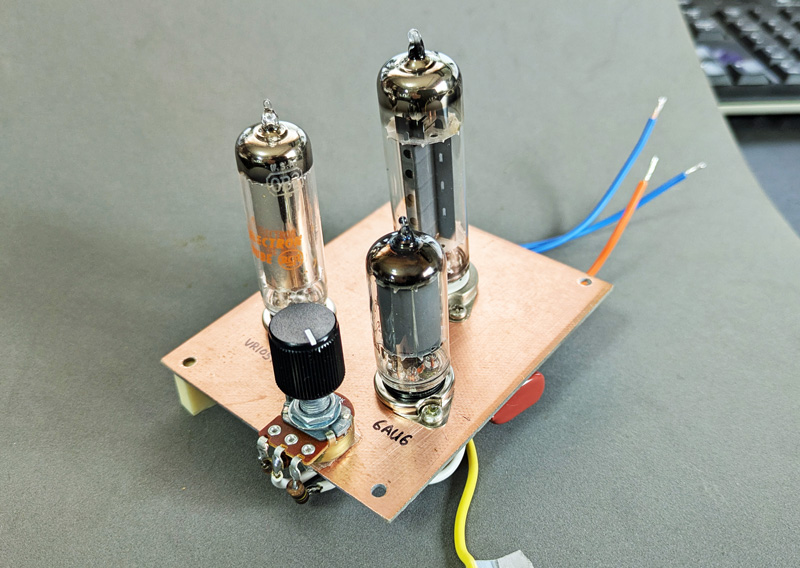

電源に組み込めるよう両面銅箔基板に組んでみた

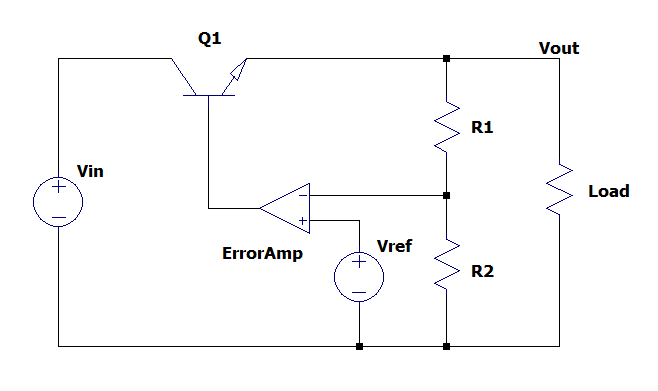

6RA3は電圧調整用直列抵抗管と呼ばれる真空管で、いわゆるトランジスタで構成された下記のような一般的なシリーズ(直列)・レギュレータのパワートランジスタに相当するものです。シリーズ・レギュレータのパワー・トランジスタは回路に直列に入っています。(NPNの場合)コレクタが入力電源側で、エミッタが出力側の一種のエミッタ・ホロワ回路です。見てわかるとおり、コレクタ - エミッタ間の電圧降下分(Vce)に流れる電流を掛けた電力がすべてロスとなり熱となります。つまりQ1は回路に直列に入った抵抗と同じです。このパワー・トランジスタQ1の役割をするのが、6RA3のような直列抵抗管です。6RA3以外でもプレート損失の適当な真空管であればその役を果たします。

シリーズ・レギュレーターはパワー・トランジスタ(Q1)が回路に直列に入っている

Q1はベース電流によってコレクタ電流を制御できる一種の可変抵抗器とも言える

VinとVoutの差(Vce)はすべてロスとなる

6RA3を使用した定電圧回路

この球の情報はあまり見当りませんが、かろうじてどこかの真空管規格表のコピーのような情報があったので、下記に示します。

最大定格

ヒータ電圧 5.7 - 6.9V

プレート電圧 250V

プレート損失 15W

プレート電流 125mAdc

ヒーター カソード間電圧 -300 - +300V

バルブ温度 200℃

実測Ep - Ip特性、実測三定数は以下をご覧ください。

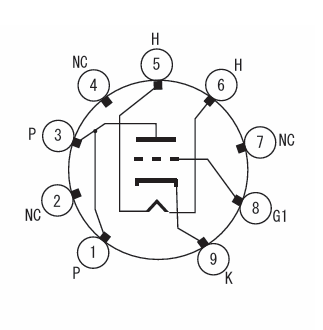

ピン配置 9ピン MT

1 プレート

2 NC

3 プレート

4 NC

5 ヒータ

6 ヒータ

7 NC

8 グリッド

9 カソード

使用例としてはオーディオ・アンプで見られます。この球の内部抵抗の低さをかってOTLアンプを構成するようです。電源に使用している例を探してもなかなか出てきませんが、古い初歩のラジオで見つけたのが以下の記事です。1968年11月号の東芝の真空管やトランジスタ等のPRページ「東芝ラジオ教室」です。このころの初歩のラジオには東芝のほか、松下電器やNECなどがこのような自社製品のPRのための製作記事を掲載しており、簡単に作れて実用的な回路が紹介されていました。とても参考になりました。

初歩のラジオ1968年11月号 東芝のPRページ「東芝ラジオ教室」

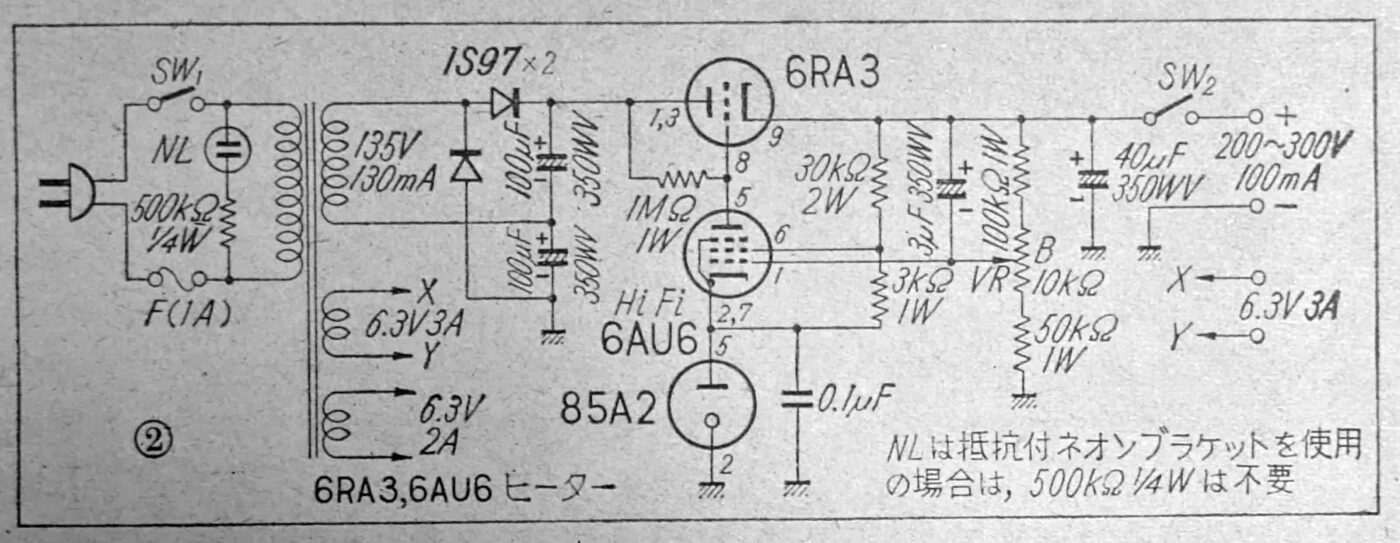

定電圧放電管85A2をリファレンス電圧に使った定電圧電源装置

抵抗管には6RA3が使われている

この記事は定電圧放電管(電圧標準管)85A2(0G3)を紹介する記事ですが、真空管を使用した可変高圧定電圧電源としては面白い記事です。真空管式のオーディオ・アンプや無線機のB電源、いわゆる真空管のプレートに印加する電圧を作る電源回路は、機器に個別に組み込まれ、一般的には200Vから350Vくらいの高圧です。いろいろ作っていると個々に電源を組み込むのは不経済と思えてきます。そこで200Vから350Vくらいまで可変できるB電源と、ヒーター電源(6.3Vや5Vなど)を供給する電源装置をひとつ作っておけば汎用的に使えます。そのような要求を満たすのがこの記事の高圧可変定電圧電源です。

電圧調整用直列抵抗管6RA3を使用した高圧可変定電圧電源

エラーアンプに6AU6、リファレンス電圧に定電圧放電管85A2を使用

出力電圧 200Vから300V 100mA 6.3V 3A

上の記事に紹介されている回路です。200Vから300V 100mAの出力が得られる高圧可変定電圧電源です。原理は冒頭のトランジスタ回路と同じで、真空管を使ったシリーズ・レギュレータです。リファレンス電圧として85Vを85A2で作り、出力電圧を抵抗分圧したフィードバック電圧をエラーアンプの6AU6でリファレンス電圧と比較増幅した結果で6RA3のグリッド電圧を調整し、6RA3のプレート電流を制御しています。6AU6のカソードは85A2で安定な約85Vになっています。今もし負荷変動で出力電圧が下がれば、出力電圧を抵抗分圧したフィードバック電圧が下がり、6AU6のコントロール・グリッドにかかるバイアス電圧も下がります。このためカソード電圧にかかるリファレンス電圧(85V)との差が大きくなり、グリッドバイアス電圧が深くなって6AU6のプレート電流が減少します。6AU6のプレート電流が減少すると1MΩによる電圧降下は少なくなり、6AU6のプレート電圧、すなわち6RA3のグリッド電圧は上昇してバイアスが浅くなり6RA3のプレート電流が増加し、結果として出力電圧が上昇に転じます。出力側の40uFは出力インピーダンスを下げるためのもので、フィードバック回路の3uFは周波数の高いリプルに反応しないようにするためのコンデンサです。

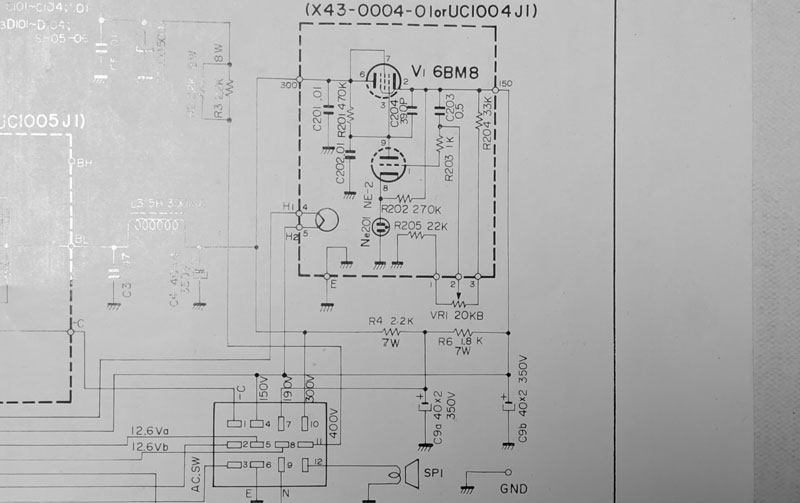

トリオのHFトランシーバー TS-511の電源回路(PS-511)の一部

DC 150Vだけは定電圧回路で安定化されている

DC 150VはOSC、IF、検波回路など安定した電圧が必要な回路で使われている

リファレンス電圧をネオン球で作っているが、原理は先の回路と同じ

上はトリオのHFトランシーバーの電源回路の一部です。6BM8が使用された定電圧回路です。この回路は先の6RA3使用の回路とほぼ同じですが、定電圧放電管は使用せず、代わりにネオン球の放電を利用しています。このほうが安上がりですね。この回路では6BM8の三極部がエラーアンプで、五極部を三結にして抵抗管として使用しています。ネオン球は昔の電気機器でよく電源のパイロット・ランプとして使われたものと同じと思われます。これは70Vから80Vくらいの定電圧特性を持つものと推測します。回路の動作原理は6RA3の回路と同じです。TS-511はこの回路で安定した150Vを作り、発振回路などで使用しています。

高圧可変定電圧電源を作る

東芝のPRページの可変高圧定電圧電源を製作してみました。定電圧放電管の85A2の手持ちはないのでVR105MT(0B2)を使いました。85A2は放電時の電圧が85Vですが、VR105MTは105Vです。(実際は108Vでした) エラーアンプは同じ6AU6を使いました。実装の前にTINA7で下記の回路をシミュレーションしてみました。

今回採用の回路(TINA7によるシミュレーション)

前述の東芝PRページの回路をなるべく踏襲し手持ちの部品に変更

実装もこの回路で行った

実装では入力電圧350Vのとき出力電圧208.42V~321.04V可変可能

DC解析で各部の電圧を表示(ここではP1のワイパー2.1%で出力電圧VF1を220Vに設定)

TINA7にはVR105MTのモデルがないので電池で代用。このためブリーダ抵抗は省略

TINA7によるシミュレーションでは、入力電圧を350V DCとし、定電圧放電管で作るVref(6AU6のカソード電位)を実測値に合わせ108Vとしています(シミュレーションではVR105MTの代わりに108Vの電池を使用)。フィードバック電圧は、ポテンショメーターP1 50KΩのワイパーが2.1%の位置で出力電圧が220Vになるようにしてあります。電圧ポイントを以下の様に設けています。

VF1 出力電圧

VF2 6RA3のグリッド電圧

VF3 6AU6のグリッド電圧(フィードバック電圧)

VF4 Vref(6AU6のカソード電圧)

実装は両面フラット基板を95 x 72mmのユニバーサル基板と同サイズにカットして利用しました(冒頭の画像)。いずれ電源に組み込めるようにするためです。動作確認は、DC 350V 500mAの外部電源を用意して入力電源としました。シミュレーションの回路では定電圧放電管の代わりに電池を使っていますが、実装ではVR105MT(0B2)を使用しています。シミュレーション回路にはありませんがブリーダ抵抗は6AU6のスクリーングリッドとVR105MTのプレート間に10KΩをつないでいます。リファレンス電圧VF4の実測値は108V付近になりました。このためシミュレーション回路の電池も108Vに合わせています。C1は3uFの耐圧の高い手持ちがなかったので4.7uF 250Vとしました。C2は47uF 400Vとしました。

シミュレーションのDC解析接点電圧計算を行いました。入力電圧は350V固定です。6AU6のカソード電圧は108V一定です。フィードバック電圧VF3が104.5Vのとき、6AU6のグリッドには約104.5V - 108V = -3.5Vのグリッド・バイアスがかかり、その時のプレート電流によって1MΩによる電圧降下で6AU6のプレート電圧、すなわち6RA3のグリッド電圧VF2が188.22Vに決まり、出力電圧VF1 との差約-31.8Vが6RA3のグリッドバイアスとなって出力電圧が220Vで安定します。

シミュレーションと実測の比較

| 実測 | シミュレーション | ||||||

| VF1(V) | VF2(V) | VF3(V) | VF4(V) | P1(%) | VF2(V) | VF3(V) | |

| 210 | 166.3 | 108.6 | 109.1 | ||||

| 220 | 180.0 | 108.3 | 108.9 | 2.1 | 188.2 | 104.5 | |

| 230 | 193.4 | 108.1 | 108.8 | 11.2 | 202.1 | 104.1 | |

| 240 | 206.9 | 107.9 | 108.8 | 19.4 | 215.7 | 103.7 | |

| 250 | 220.4 | 107.7 | 108.7 | 27.0 | 229.3 | 103.3 | |

| 260 | 234.0 | 107.5 | 108.6 | 34.1 | 242.4 | 103.0 | |

| 270 | 247.4 | 107.2 | 108.4 | 40.6 | 256.4 | 102.6 | |

| 280 | 260.6 | 107.0 | 108.4 | 46.6 | 269.5 | 102.2 | |

| 290 | 274.5 | 106.7 | 108.3 | 50.3 | 282.8 | 101.7 | |

| 300 | 287.4 | 106.5 | 108.3 | 57.6 | 295.9 | 101.3 | |

| 310 | 301.0 | 106.2 | 108.2 | 62.5 | 308.5 | 100.9 | |

| 320 | 314.2 | 105.5 | 108.2 |

出力電圧の可変範囲はシミュレーションでは217.8Vから316.0Vとなりましたが、実際の回路(実測)では208.42Vから321.04Vとなりました。実際の回路のほうが少し広いようです。出力電圧VF1と6RA3のグリッド電圧VF2の差は(カソードとグリッドの電圧差)はバイアス電圧を示しており、入力電圧との電圧差が大きいほど負の方向に深くなっています。(VF1が210Vのとき-43.7V。VF1が320Vのとき-5.8V) 6AU6のグリッド電圧VF3とリファレンス電圧VF4の差は6AU6のグリッドバイアスです。出力電圧が高いほどバイアスが深くなっています。つまり6AU6のプレート電流が減り、プレート電圧が高くなって6RA3のバイアスが浅くなります。

C1の4.7uFはフィードバック電圧が細かいリプルに追従しないようにするためのフィルタです。出力電圧を可変したとき、4.7uFでは少し追従が遅れますので、使い勝手によってもう少し小さくした方がよいかも知れませんが、動作中あまり頻繁に調整するものでもないので手持ちの4.7uFで良しとしました。

実装の電圧可変範囲は208.42Vから321.04Vとなりました。この可変範囲であれば、真空管の特性計測の場合のスクリーン・グリッドに印加する電圧や、各種小型アンプの電源として使えると思います。なお、最低電圧210Vのとき、入力電圧350Vとの差が最大の140Vとなり、出力電流が100mAであれば14Wです。6AR3の最大プレート損失は15Wなので短時間ならなんとか使える範囲です。

(JF1VRR)