秋月のロングセラー実験用安定化電源

投稿日 2025年09月16日

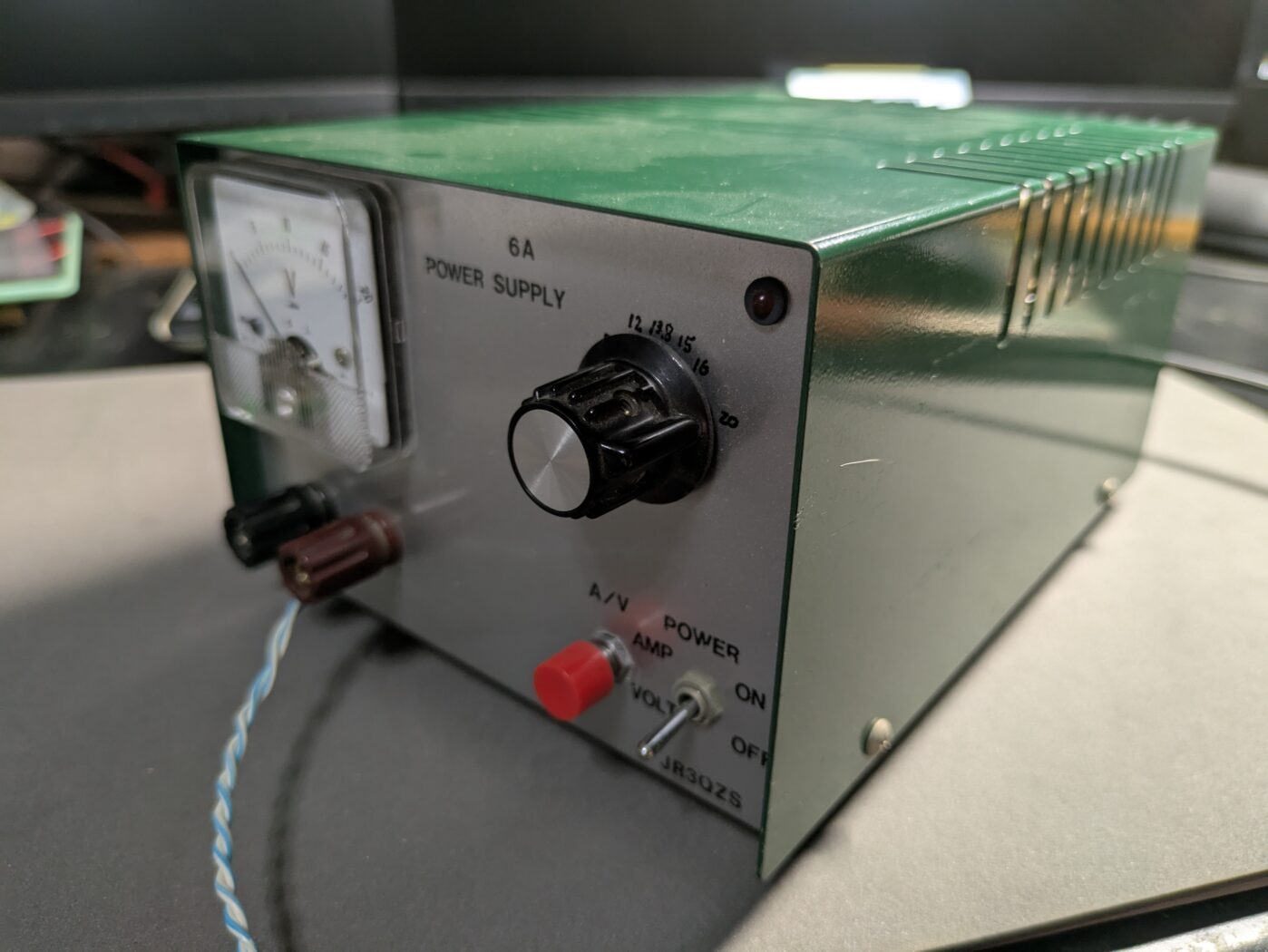

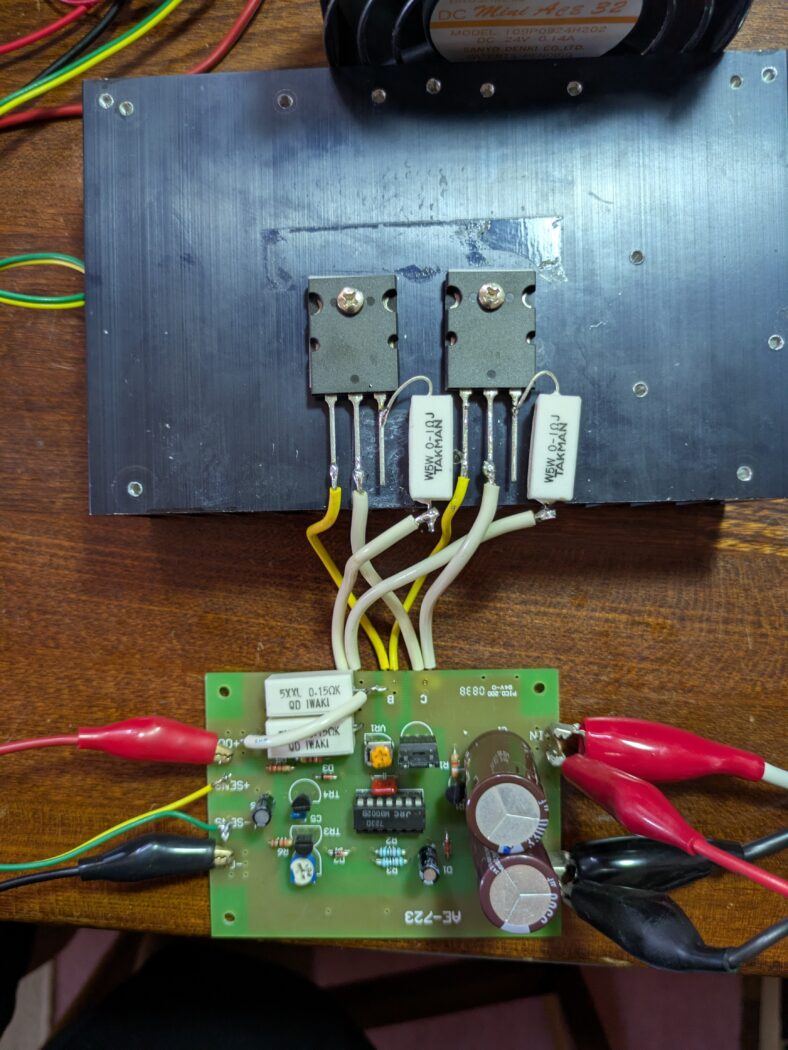

長年愛用している中身が旧型(2N3055使用)の秋月電子 実験用安定化電源

電圧計の都合で0から20V可変で使用

出力電流制限は6.2Aにセット

前に出ているツイストペアのリードはセンス・ライン

赤いプッシュスイッチは不使用

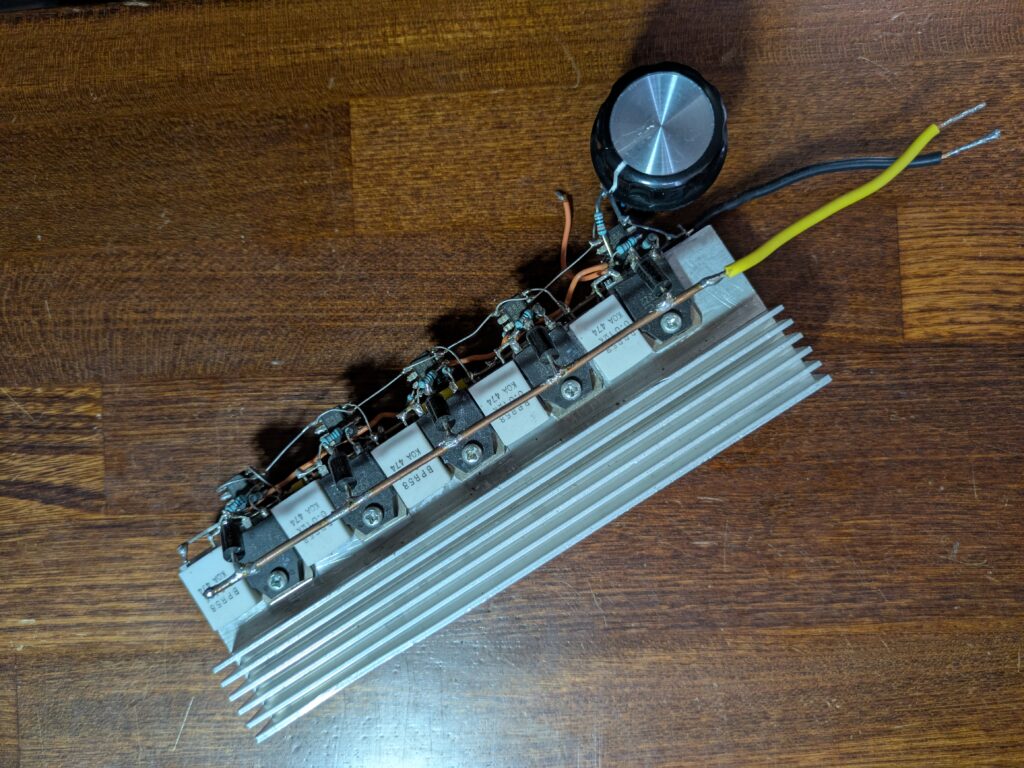

リアの様子

パワートランジスタの2N3055をヒートシンクで放熱

秋月電子通商のおなじみ電源キットです。かなり前から販売されている超ロングセラーの電源キットです。確か秋月電子がネット通販を始める前、まだキットの数もそれほど多くなかったころからあるキットです。最大30V 10Aのシリーズ電源です。当局はかなり昔に購入し画像のようにケースに入れていつでも使える状態にしてあります。0V(付近)から可変できるので、様々な実験に重宝します。電圧計の都合で20Vまでとしてあります。出力電流制限は6.2Aにセットしてあります。

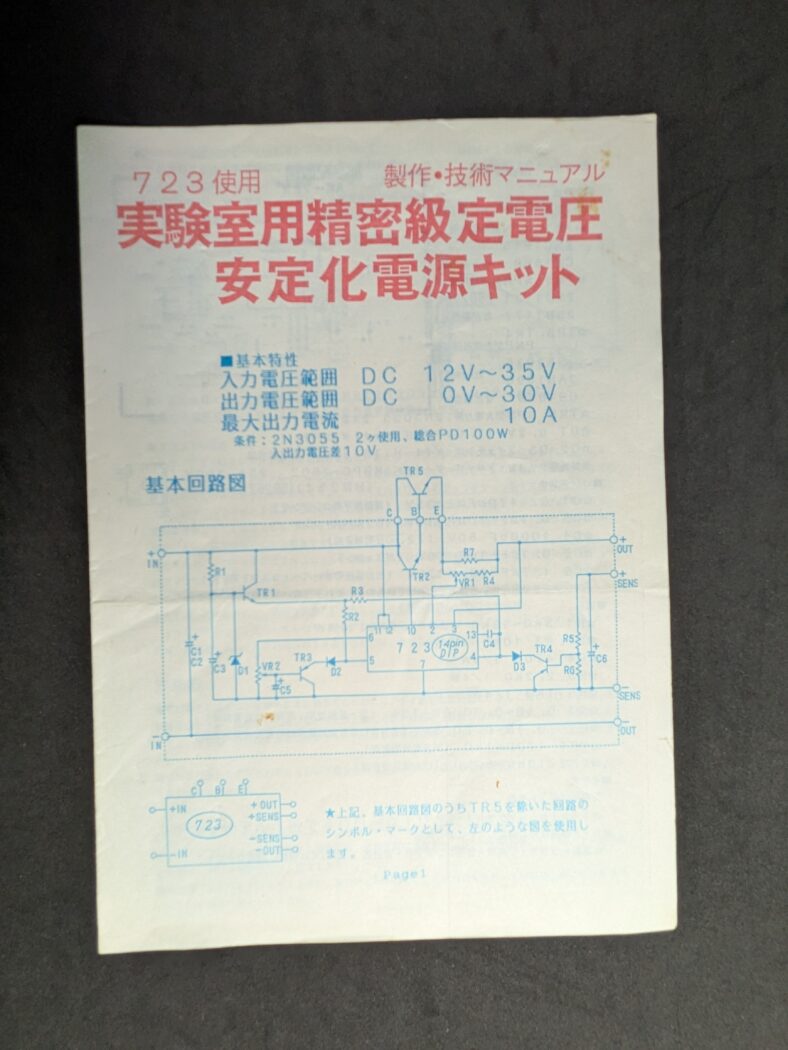

当局が購入した頃付属していたマニュアル

回路は有名な電源IC 723を使用し、外付けパワー・トランジスタで出力電流をかせいでいる

この頃はパワートランジスタに2N3055を2個使用していた

現在は2SC5200に変更されている

最近の秋月電子のホームページを見ると、基板がきれいなシルク印刷のプリント基板になっており、パワートランジスタが2SC5200に変更されています。以前はスルーホールの汎用基板にパターンを走らせた秋月電子おなじみのパターン基板で、パワートランジスタは2N3055でした。2N3055は単品でも販売されていましたが、とうとう在庫が切れたようです。当局所有は2N3055の古いバージョンです。

電源の心臓部である制御回路は有名な電源IC 723を使用しています。(723はシールバッテリ(鉛バッテリ)の充電回路にも使えるので、秋月電子では同じ基板をシールバッテリ充電器キットでも使っています。) この電源キットで特徴的なところは、センス・ラインを持っていることです。電源から大きな電流を取り出すと、電圧降下を生じます。これは、回路におけるロスとリードの抵抗成分による電圧降下です。数アンペア流す場合は、太いリード線を使わなければなりませんが、それでもある程度電圧降下は生じます。そこで電源から電流をほとんど流さないセンス・ラインを出し、リードの先端(負荷側)で出力と繋ぐことで、電圧降下を検出しIC内部で補正します。メーカー製の計測用電源であればセンス・ラインはほぼ常識ですが、このような安価なキットでも使えるのはうれしい限りです。以下に、出力電圧5V、10V、20V。出力電流0から6Aにおける出力電圧の変化を計測してみました。

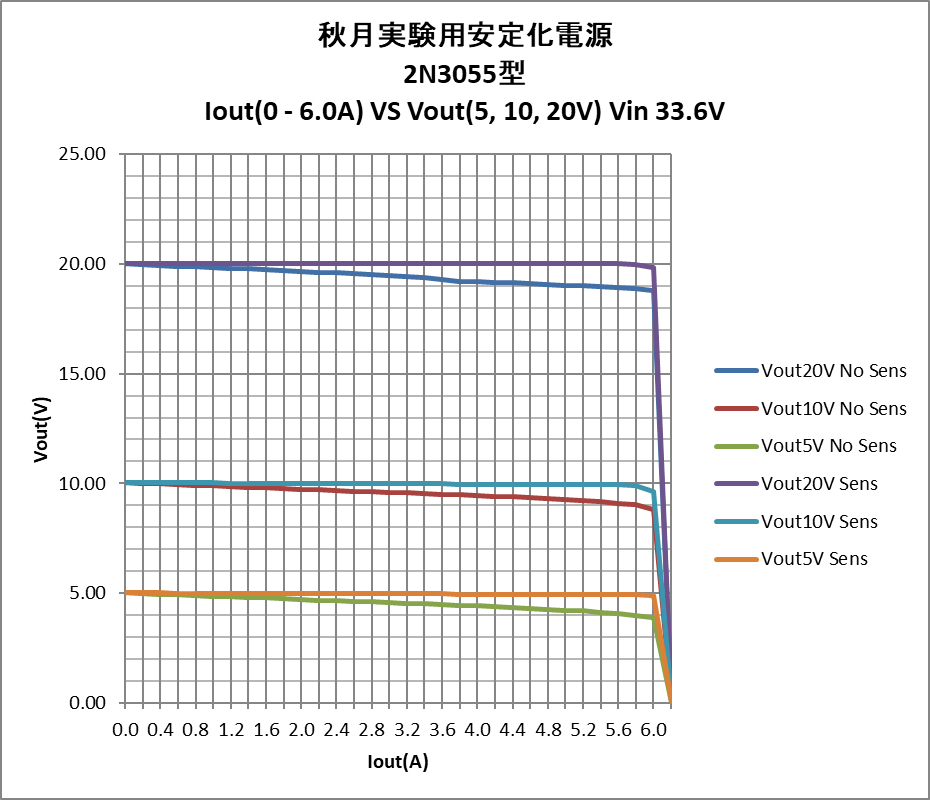

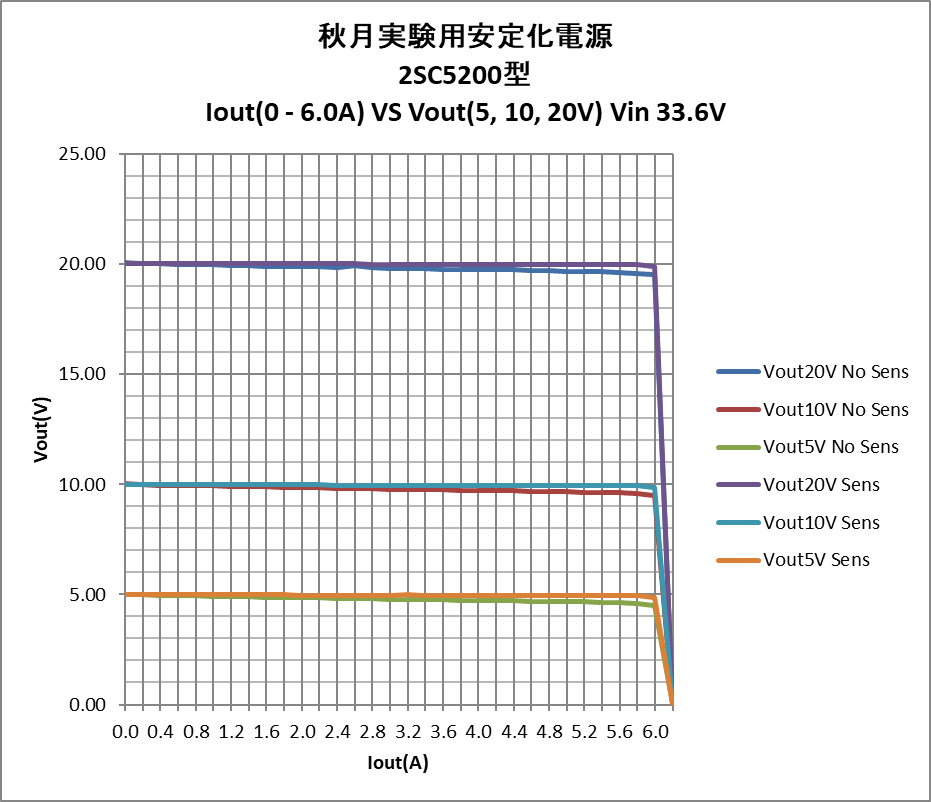

旧型(2N3055使用)実験用安定化電源のIout - Vout特性

Vin 33.6V Iout 0Aから6AにおけるVoutを出力電圧設定5V、10V、20Vで計測

Iout 6.2Aで電流制限が働いている

センスなしではIout 6.0Aで約1.0Vの電圧降下

センスありではIout 6.0Aで約0.15から0.3Vの電圧降下

この計測結果を見るとセンス・ラインを電源の基板上でショートして無し(No Sens )で使用した場合、6A流すと約1Vくらいの電圧降下を生じています。次にセンス・ラインをつないだ場合(Sens)では、ほとんど電圧降下が発生していません。6.2Aの電流制限を検出する直前で少し降下していますが。

新型(2SC5200を使用した)秋月 実験用安定化電源

VinはDC 33.6V 7Aに設定した外部電源から供給

電流制限は6.2Aに設定

次に現在販売されている新タイプ(2SC5200を使用した)実験用安定化電源を組み立ててIout - Vout特性を計測してみました。当局はシールバッテリ充電器を購入して新タイプの基板を所有していましたので、部品を集めて実験用電源に仕立て上げました。ただしケースには組み込んでいないので、電源トランスや平滑回路の代わりに外付けの直流電源をVinとしました。Vin 33.6V(旧型のVinと同じに設定)、供給電流は7A MAXとしました。電流制限も6.2Aに合わせました。

新型(2SC5200使用)実験用安定化電源のIout - Vout特性

Vin 33.6V Iout 0Aから6AにおけるVoutを出力電圧設定5V、10V、20で計測

Iout 6.2Aで電流制限が働いている

センスなしではIout 6.0Aで約0.5Vの電圧降下

センスありではIout 6.0Aで約0.1Vの電圧降下

旧型の特性に比べて新型はかなり優秀に見えますが、旧型は仕様のわからないトランスを使用した整流平滑回路をVinとしているのに対して新型は外付けの直流電源をVinとしているため、その差が出ている可能性がありますので、一概に新型の性能がよいとは言い切れません。しかし新旧ともコストパフォーマンス(新型のキットはブリッジ整流ダイオードまで付いて1550円)がよいキットと思います。

最大出力電圧は、回路のR5によって設定できます。

R5の値と最大出力電圧

2.2KΩ(キットに付属) 21V

3.3KΩ 28.8V

3.6KΩ 32.5V

電流制限はVR1で設定しますが、シャント抵抗R7の両端電圧をVR1(1KΩ)とR4で分圧した電圧が0.6Vになれば電流制限が働くようになっています。このためR7が0.1Ω以下だと、分圧電圧が0.6Vに達しない可能性があります。この場合はR7を0.1Ω 2個直列にして0.2ΩにしてやればVR1の可変範囲で5Aから7Aくらいで0.6Vが作れるようになります。この電源は最大10Aまでとなっていますが、あまり大きくしない方が無難です。当局は6.2Aで使っています。

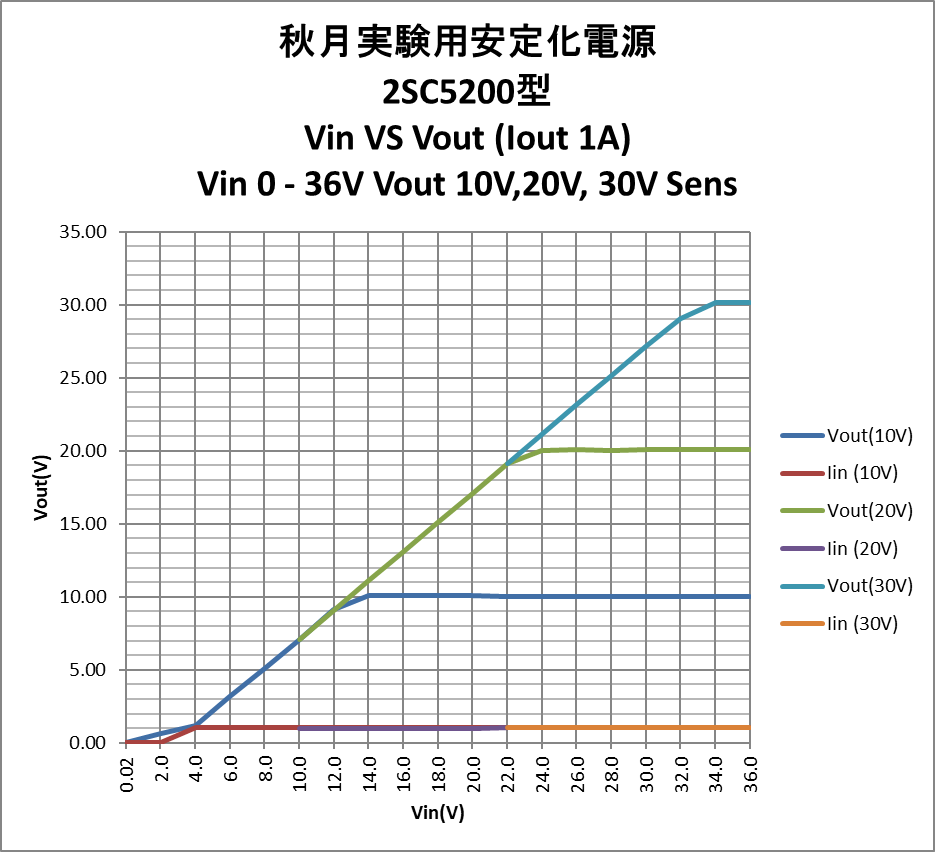

新型(2SC5200使用)実験用安定化電源のVin - Vout特性 Iout 1A

Vin を0Vから36V変化させて設定した出力電圧の立ち上がりを計測

入力電圧との差が4Vくらいで設定出力電圧となる

入力電流は1.04Aとほぼ一定

入力電圧の変化による出力電圧への影響を計測してみました。Vin を0Vから36Vまで変化させ、設定した出力電圧10V、20V、30Vの立ち上がりを計測しました。出力電流は1Aとしました。結果、電圧差が4Vくらいあれば設定電圧が出力できることが分かります。入力電流(Iin)は出力電と同じほぼ一定の1.04A程度が流れます。このため効率の計算は単純で出力電圧 / 入力電圧(36V) x 100(%)となります。出力電圧が10Vの場合は効率28%、20Vの場合は56%、30Vの場合は83%。このように入力電圧と出力電圧の差が小さいほど効率が良くなります。

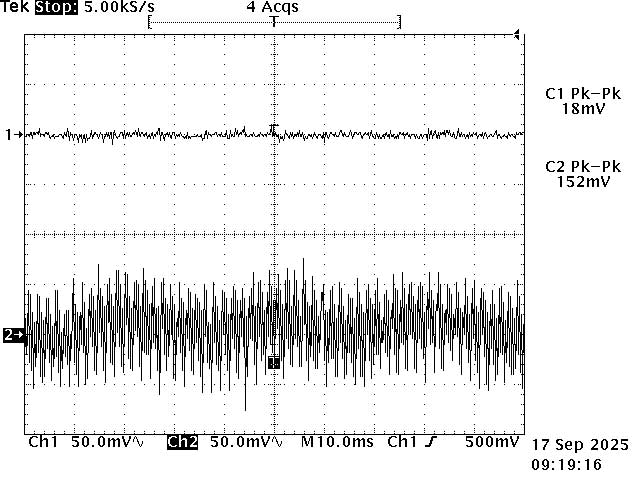

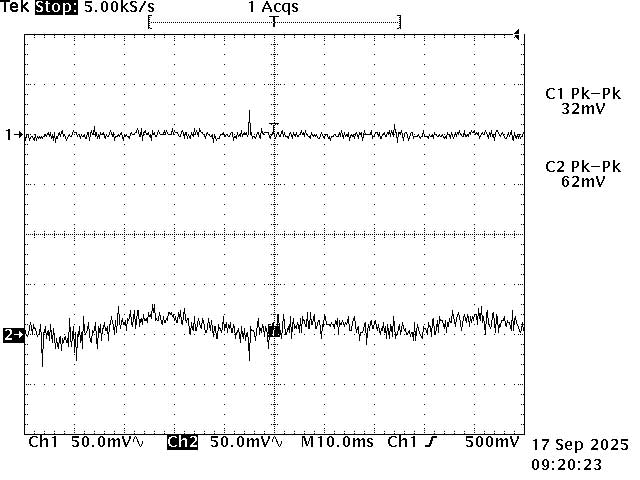

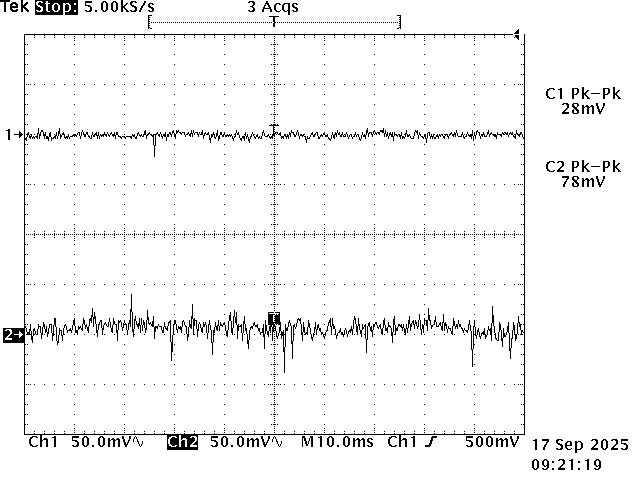

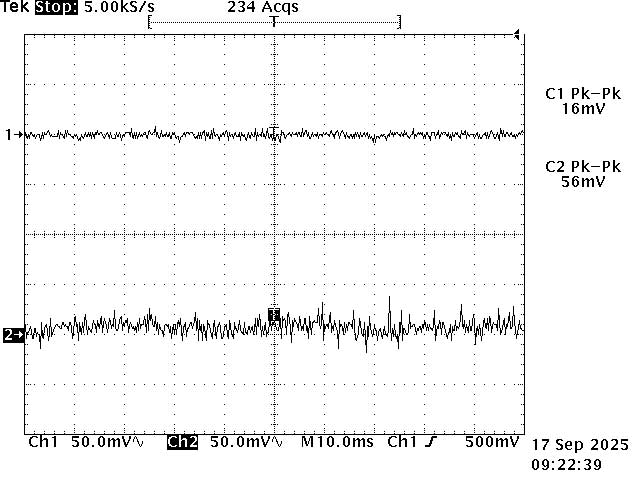

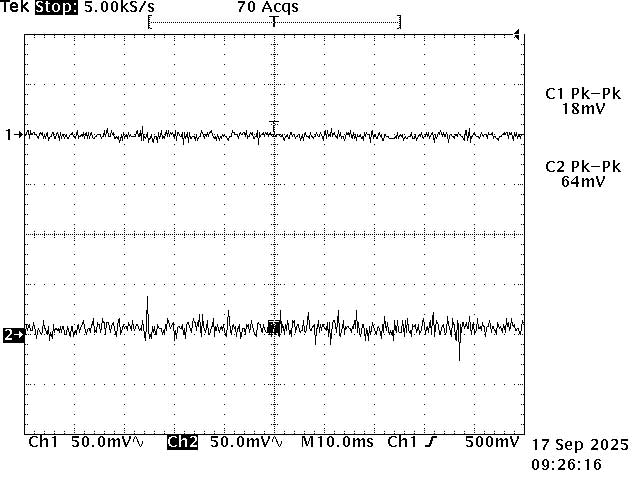

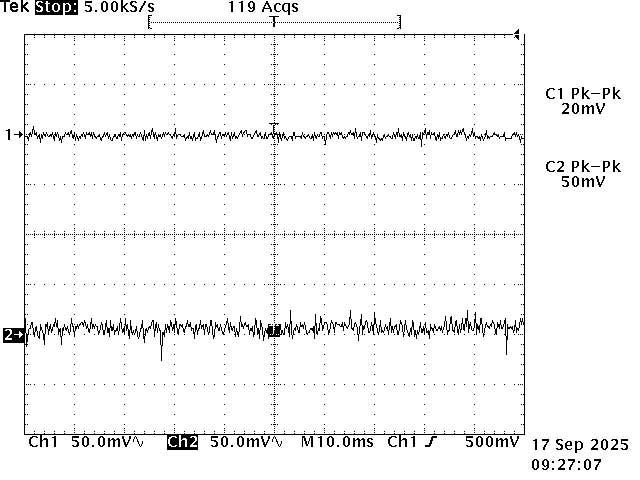

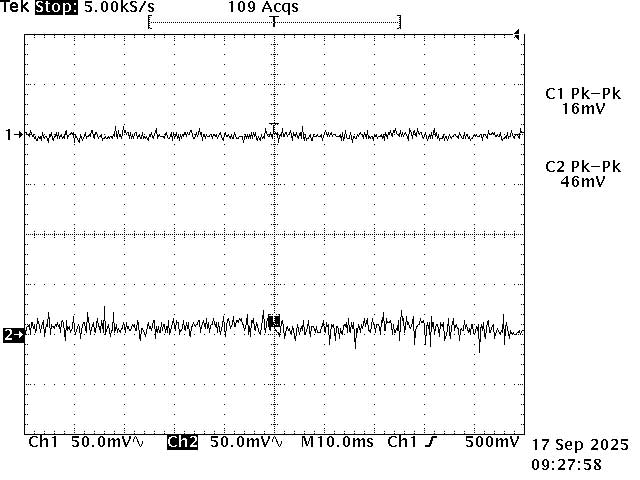

左から出力電流0A(無負荷)、1A、3A、6A

左から出力電流0A(無負荷)、1A、3A、6A

リプルに関しては以上のような計測結果となりました。入力電圧(Vin) 33.6V(外部直流電源)、出力電圧30V(上段)、20V(下段)。出力電流 左から0A、1A、3A、6Aです。Ch1は入力電圧。Ch2は出力電圧のリプルです。AC 50mV/Divで見ています。当然ながらDC - DCコンバーターのようなスイッチングノイズは無く比較的静かな出力電圧です。

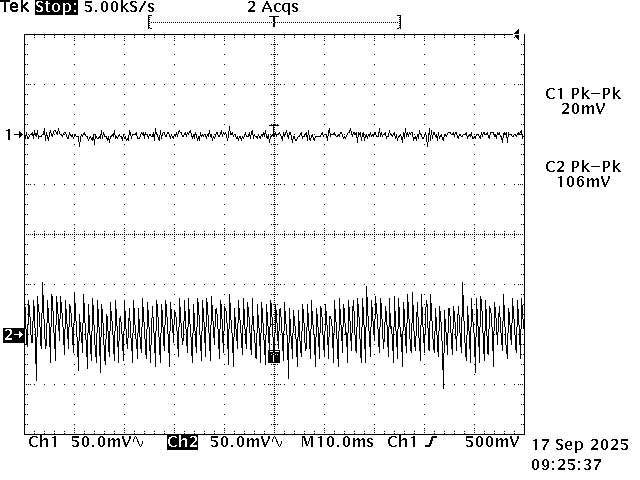

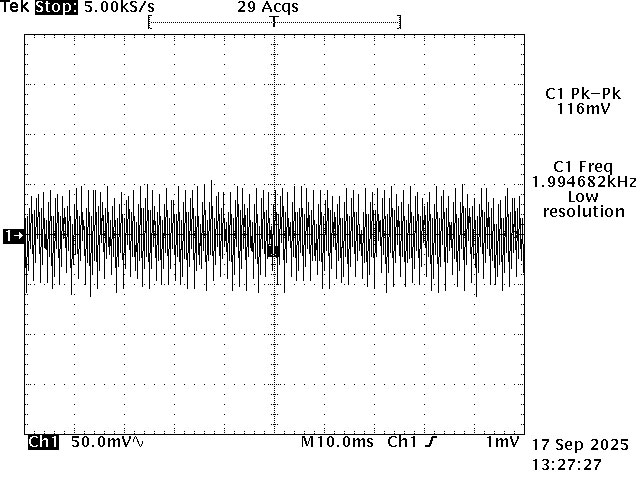

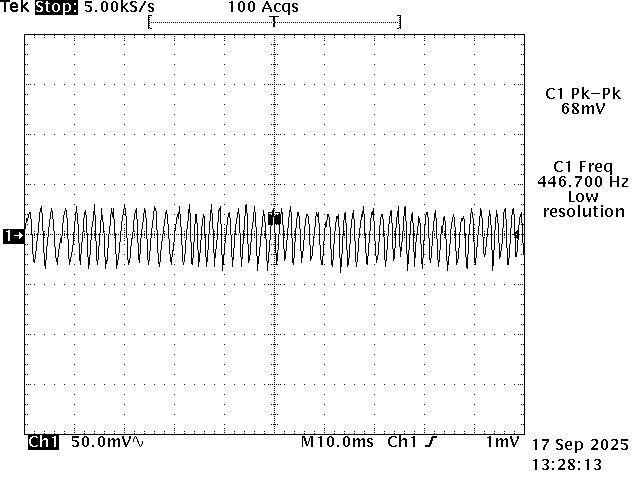

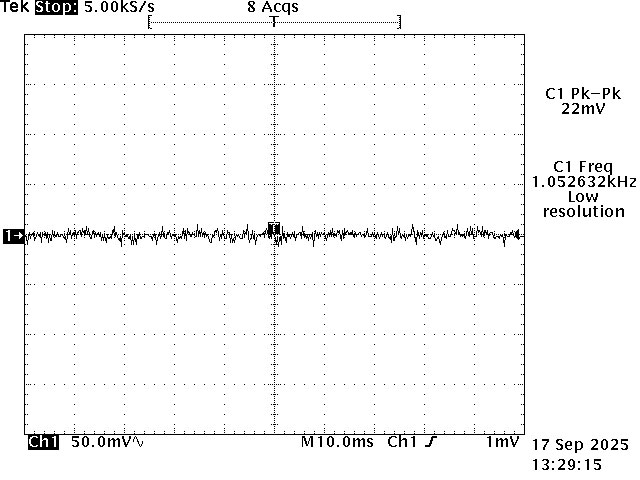

無負荷に近い場合のリプルを観測

左から出力電流0A(無負荷)、14mA、17mAの場合のリプル

無負荷(0A)のリプル(発振しているかも知れない)については、上のように17mAほど流せば消えて、22mVppくらいになります。気になる場合はブリーダ抵抗で少し電流を流した方がよいかもしれません。

(JF1VRR)