検波用二極管(6AL5,5726,6BN8,6FM8,6JU8A,6T8A)

投稿日 2017/05/13

今回はFMの検波などで使われる二極管を取り上げました。ゲルマニウム・ダイオードで代替される前にテレビ受像機やAM-FMラジオのレシオ検波で使われた真空管です。

左から6AL5(3AL5)、5726、6BN8、6FM8、6JU8A、6T8A

プレートとカソードの電極構造は6T8A以外はよく似ている

6AL5(5726)、6JU8Aのプレート・サイズは約8mm

6BN8と6FM8は約17mm

6T8Aはシールドに包まれているので不明

今回とり上げた二極管(それを含む複合管)は、以下の通りです。

6AL5(12AL5, 3AL5) 双二極管

5726 双二極管(6AL5の高信頼管)

6BN8 双二極三極複合管

6FM8 双二極三極複合管

6JU8A クアドラブル二極管

6T8A トリプル二極三極複合管

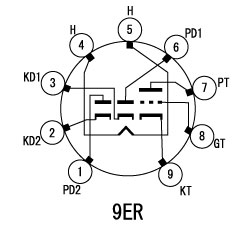

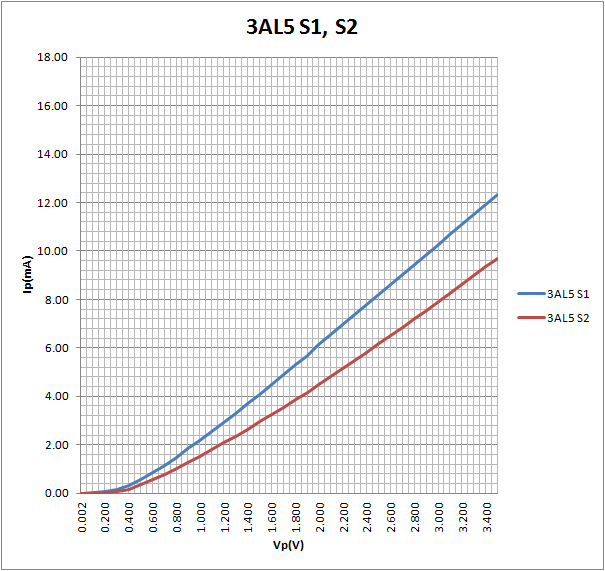

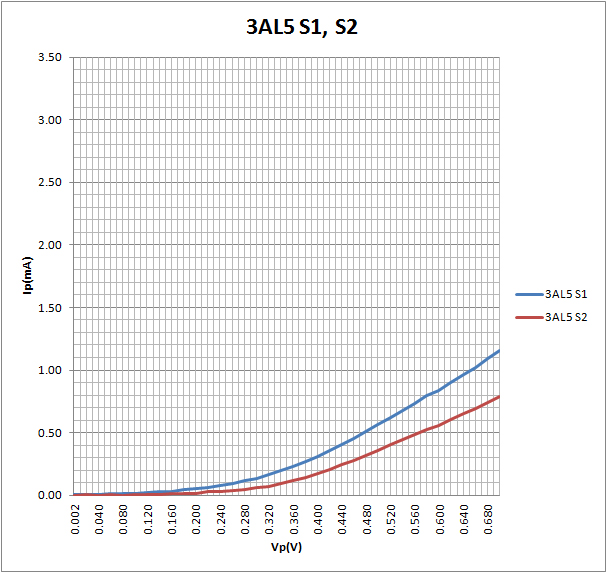

6AL5(3AL5、12AL5)は双二極管です。テレビ受像機の音声回路におけるFM検波(レシオ検波回路)で多用されたかわいいミニチュア管です。今回の計測はヒータ電圧違いの3AL5で行いました。5726は6AL5の高信頼管です。二つの二極部の間にシールド板(Pin 6)があります。

6AL5, 5726

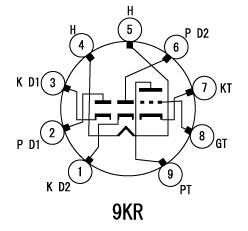

6BN8、6FM8、6T8Aは同じくテレビ受像機のFM検波回路に使われました。三極部は検波後の低周波信号電圧増幅用として使われました。6BN8は中央に三極部を置き、両サイドに二極部を配置しています。シールド板はありません。6FM8は三・二・二の配置でシールド板はありません。6T8Aも三・二・二の配置ですが、二極部はそれぞれシールドで包まれています。

6BN8

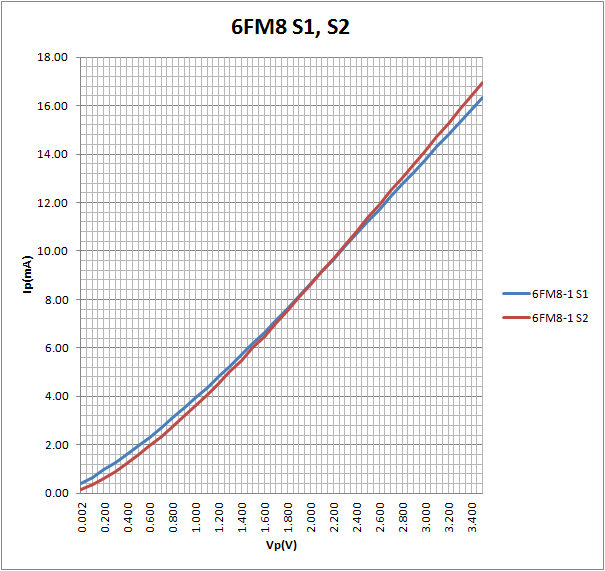

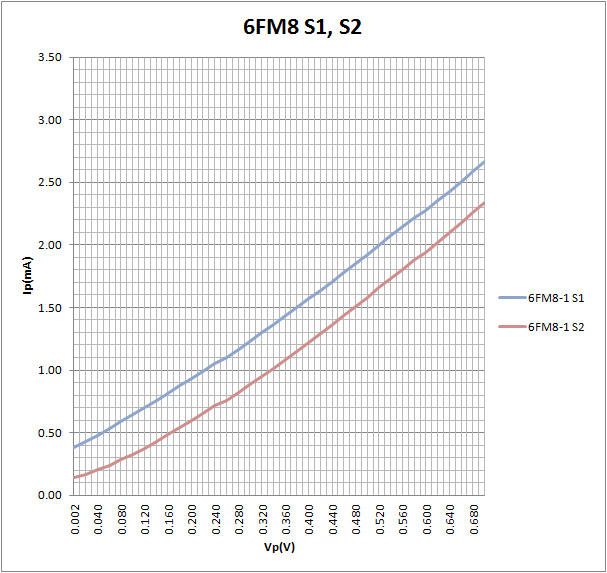

6FM8

6T8A(9Eの間違い)

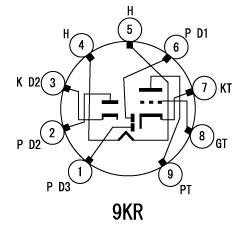

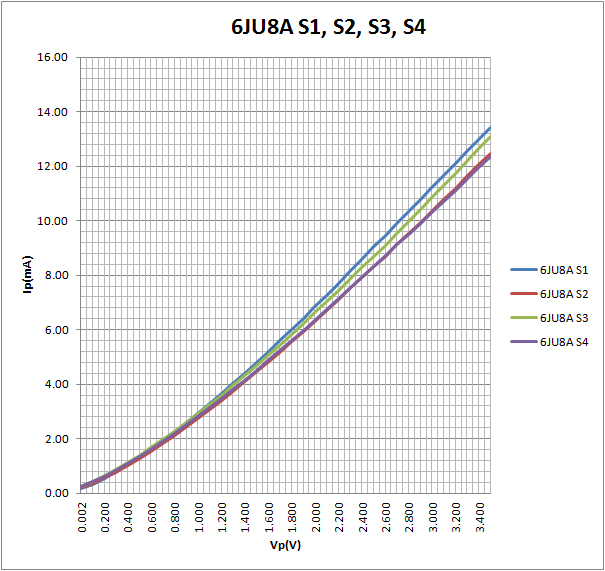

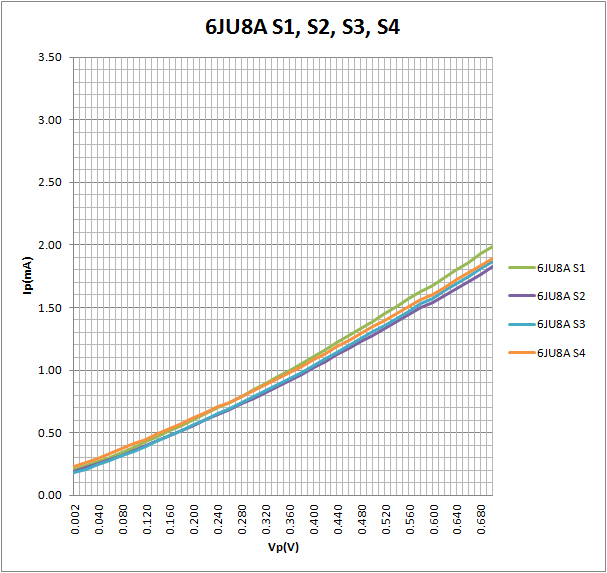

6JU8A(当時の価格で900円)はクアドラブル二極管です。つまり二極部が4個封入されています。カラーTV用のカラー・キラー回路や位相検波、FMステレオのマルチプレクサ回路で使われた球のようです。二極部が4個ですので、この1本で平衡変調器が作れそうです。二つずつの二極部の中央にシールド板(Pin 6)があります。

6JU8A

参考記事:FM検波に使われた真空管

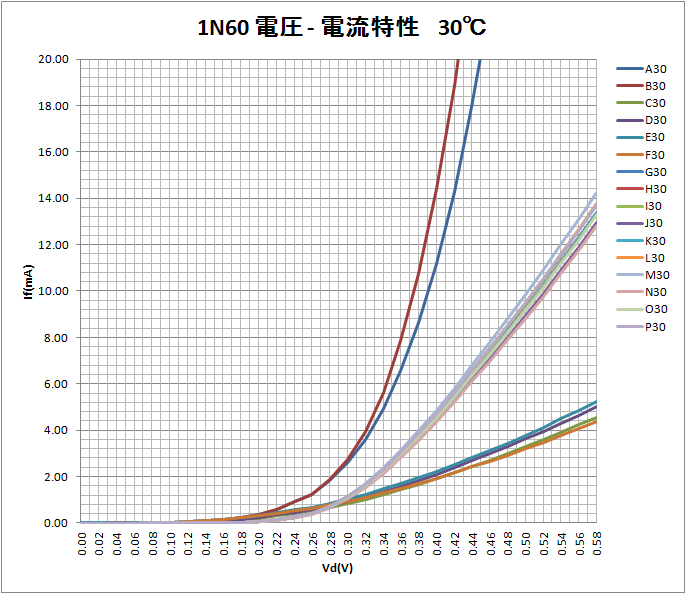

今回は、これら真空管の二極部の電圧 - 電流特性を計測してみました。ヒーターには規定の電圧(固定)を加えています。

二極管はプレートに正電圧を加えることにより、ヒータで温められた陰極(カソード)の熱電子を誘引してプレート電流が流れます。その電流の大きさはカソードの熱電子の発生能力、電極構造(プレートの大きさやカソードとの距離、材質など)、プレート電圧で決まります。

検波用の二極管はなるべく低電圧で大きなプレート電流が流れればそれだけ感度がよいと言えます。いずれにせよ数V数mAの世界です。

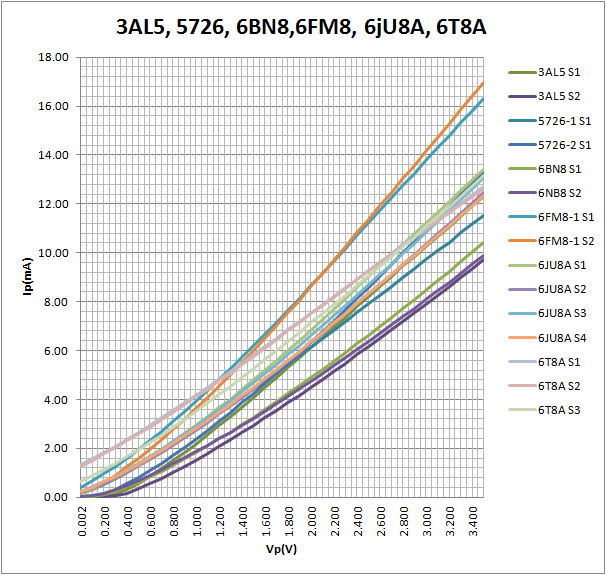

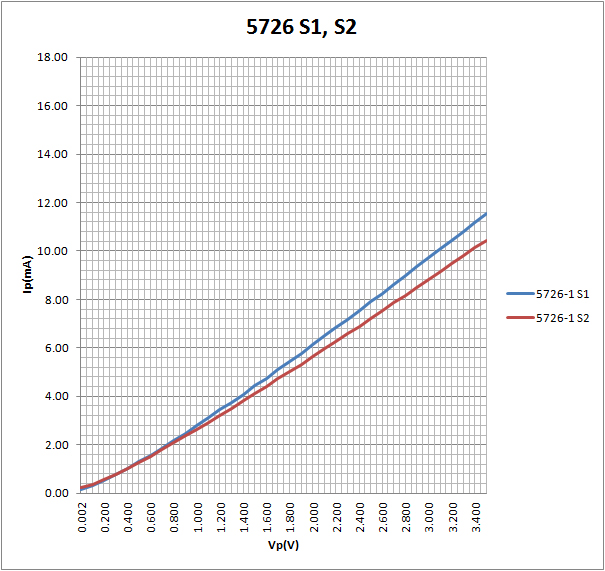

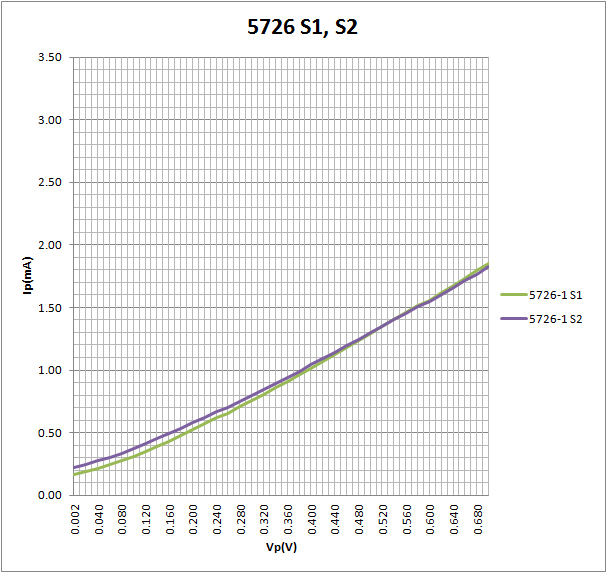

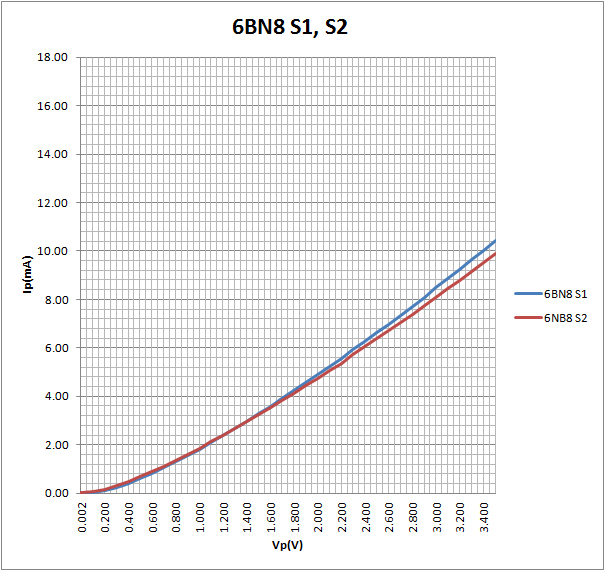

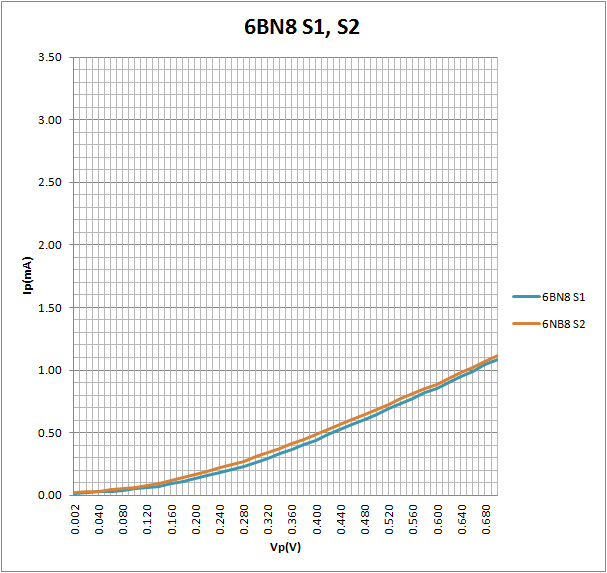

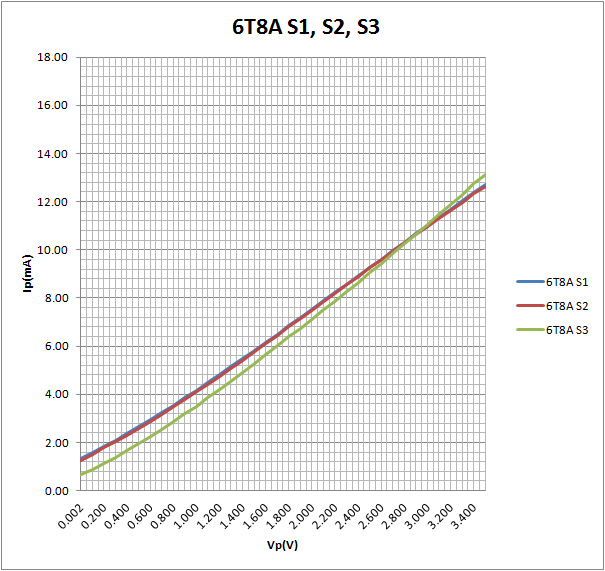

検波用二極管の電圧-電流特性 Vp = 3.5Vまで

3AL5(6AL5), 5726, 6BN8, 6FM8, 6JU8A, 6T8A

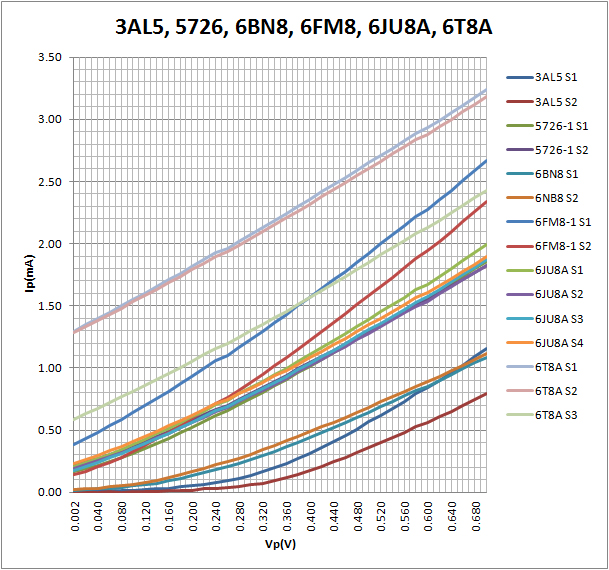

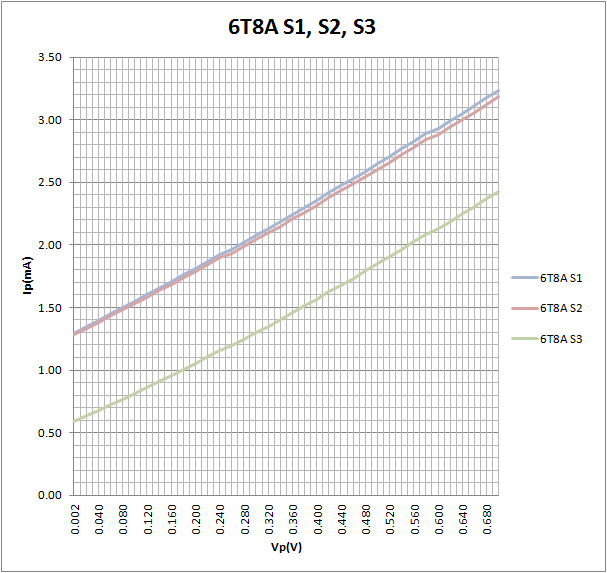

検波用二極管の電圧-電流特性 Vp = 0.7Vまでを拡大

3AL5(6AL5), 5726, 6BN8, 6FM8, 6JU8A, 6T8A

今回の計測に使用した電源は0Vを設定しても厳密には0Vになっていません。0.002V(2mV)くらい出ています。このため球によってはグラフの左端からすでに電流が流れているものがあります。ただしこの電流は熱電子の初速度によるものとも言え、たとえプレート電圧が0Vでも流れるものですから、今回の計測でほとんど流れていない3AL5と6BN8(下記グラフ参照)は例外的と言えるのかもしれません。

どの球のグラフも右上がりの緩やかな弧を描いて上昇していますが、プレート電圧が低い区間においては、カソードから飛び出た電子が途中の空間に留まって空間電荷を形成し、他の電子の流れを妨げるために起こる現象であり。このためにプレート電流は決して直線的には増加しません。

今回は最高プレート電圧を3.5Vまでとしましたが、ヒーター電圧一定とした場合、プレート電圧を上げて行けばやがてカソードから出た電子はすべてプレートに流れ込み、それ以上プレート電圧を上げてもほとんど増加しない飽和領域となるはずです。今回は飽和領域の計測は行っていません。

電極構造は6T8A以外の6AL5(5726)、 6BN8、6FM8、6JU8Aが似ていますが、サイズが異なります。プレートのサイズは6AL5と6JU8Aは短く約9mmですが、6BN8と6FM8は約17mmと約2倍です。見た感じではカソードとプレート(いずれも円筒構造)の距離はほとんど同じ非常に狭間です。一見、プレートとカソードのサイズが倍なら同じ電圧で倍の電流が流れそうですが、そうはならないようです。ヒーターの能力との関係もあるのかもしれません。実験はしていませんが飽和特性が異なるのかもしれません。6T8Aの電極構造はシールドケースに入っているのでわかりませんが形状が異なるようです。

各球には二極部2個、3個、または4個封入されており、当然それぞれの特性は揃っているほうがよいわけですが、なかなかそうもいかないようです。その中でも今回の計測では、6BN8と6JU8Aは揃っているほうと言えます。6JU8A以外は中古の球なので、そのまま信じるわけにはいきませんが。

ご注意: 今回の計測は6JU8A以外はどのくらい使われたかわからない中古の球で行っています。6JU8Aにしても約50年くらい眠っていた新古品です。

(JF1VRR)