アッテネーターを作ってみました

投稿日 2021年02月15日

高周波信号の観測には必須のアイテムがアッテネーターです。アッテネーターは信号を減衰させる場合や、簡易にインピーダンスを整合させる場合に使用されます。たとえば未知の出力信号をスペクトラム・アナライザーで観測する場合、必ずアッテネーターを接続し、大きい減衰量からはじめて、徐々に下げていきます。こうしてデリケートなスペクトラム。アナライザーを破壊から守ります。廉価なスペクトラム・アナライザーTinySAの最大入力は0dBm、つまり1mWまでです。

また、0dBm以下の信号であることが分かっている場合でも、アッテネーターを入れて減衰させ、-20dBmくらいにして入力する場合もあります。これは、スペクトラム・アナライザーに強い信号を入力することによって内部で発生する自己スプリアスを避けるためです。

このように役割の大きいアッテネーターですが、精度が高く高い周波数まで使えるものは非常に高価です。また、アッテネーターはいくつかの減衰量のものが必要ですので、経費もかさみます。そこで自作することになるのですが、幸いにも安く売られているカーボン抵抗などでも1GHzくらいまで使えるものがアマチュアでも作れるようです。

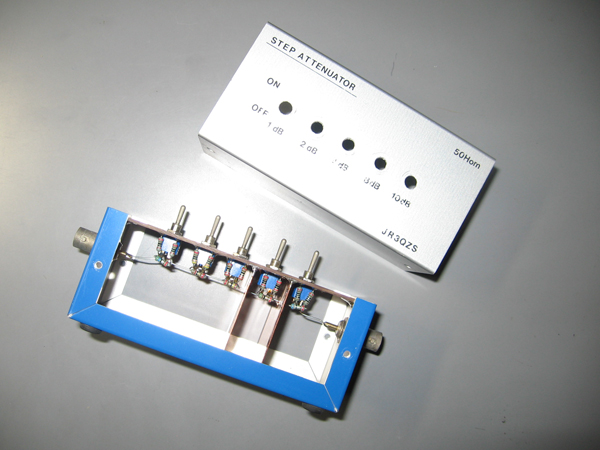

当局も以前市販本を参考に1dB, 2dB, 4dB, 8dB, 10dBを自由に組み合わせられる25dBのステップ・アッテネーターを作り重宝しましたが、スイッチの接触不良が出て来ましたので安定なものを新たに作っておくことにしました。

昔自作したステップアッテネーター

スイッチに接触不良が出やすい

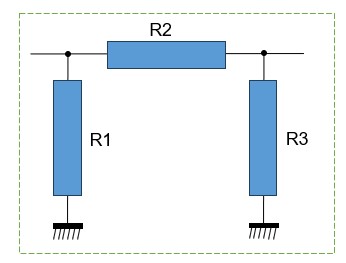

アッテネーターの回路はパイ型またはT型があります。抵抗の組み合わせによって減衰量が決まります。当局はもっぱら作りやすいパイ型で作ります。

使用する抵抗はカーボン抵抗でも構いませんが、今回は誤差1% 1/4WのE24系金属皮膜抵抗を使いました。カーボン抵抗よりも精度が高く温度特性のよい抵抗です。1本30円くらいです。

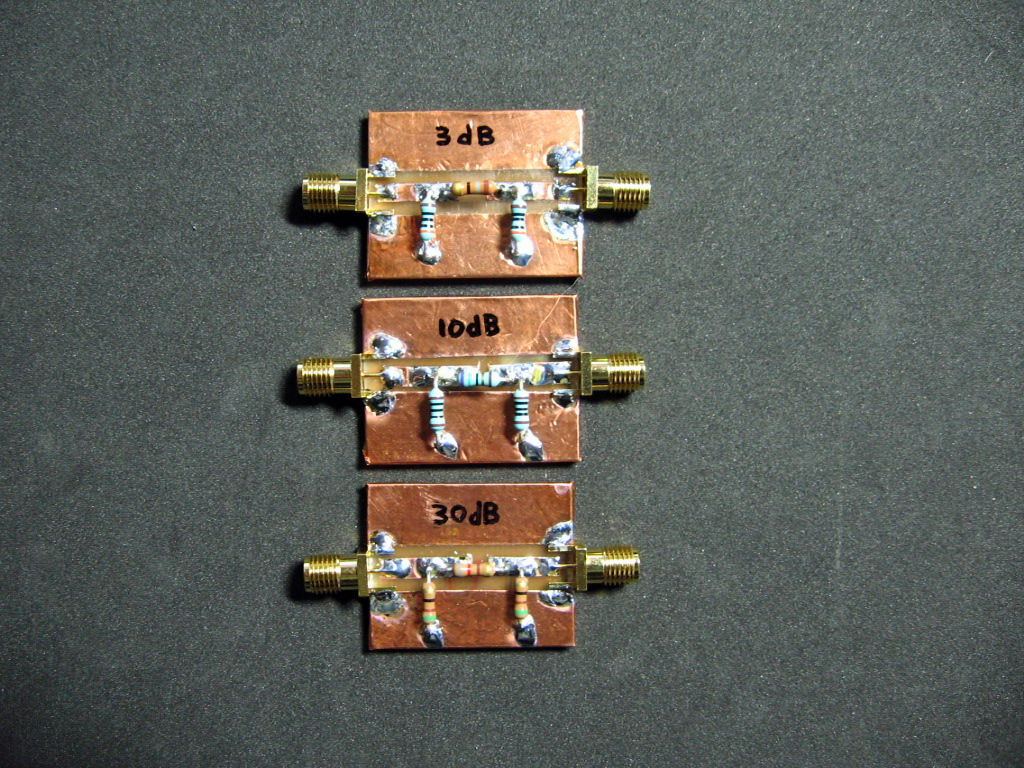

作るアッテネーターの(電力)減衰量は、30dB(1/1000), 20dB(1/100), 10dB(1/10), 3dB(1/2)。インピーダンスは入出力共に50Ω用です。各2個、3dBのみ4個 計10個は作っておきたいところです。コネクタはSMAを使いました。ケースに収めず裸です。

抵抗は高周波特性のよいチップ抵抗を使いたいところですが、これから揃えるのは大変ですので、手持ちの金属皮膜抵抗、またはカーボン抵抗を使いました。E24系ですが、設計値ちょうどのものはありませんので近い値のもので妥協することになります。

設計は1Ω正規化アッテネーターからインピーダンス50Ωに換算して行いました。参考にしたのはCQ出版「LCフィルターの設計&製作」です。これはLCでフィルターを設計する内容ですが、アッテネーターの設計と応用についても書かれています。この方法ではさまざまなインピーダンスのアッテネーターが設計できますが、50Ωにかぎって言えば他書でも参考になるものが散見されます。

パイ型アッテネーター

各減衰量の1Ω正規化アッテネーター 50Ω換算値 E24系抵抗値 E24系合成

| 減衰量 | R2(1Ω) | R1,R3(1Ω) | R2(50Ω) | R1,R3(50Ω) | R2(E24) | R1,R3(E24) | R2(E24合成) | R1,R3(E24合成) |

| 3dB | 0.35230 | 5.84804 | 17.61 | 292.4 | 18 | 300 | 20/150 | 200+91 |

| 10dB | 1.42302 | 1.92495 | 71.15 | 96.25 | 75 | 100 | 82/560 | 150/270 |

| 20dB | 4.9500 | 1.22222 | 247.5 | 61.11 | 240 | 62 | 390/680 | 75/330 |

| 30dB | 15.79558 | 1.06531 | 789.78 | 53.27 | 820 | 51 | 360+430 | 33+20 |

抵抗値はE24系の近い値のもので問題ないかと思いますが、より厳密には合成抵抗計算サイトで合成抵抗を計算しておきます。表で+は直列、/は並列です。組み合わせはほかにもあります。

製作したアッテネーター

片面エポキシ基板に銅箔を貼って作成

SMAコネクタを使用

製作はエポキシ基板の切れ端で行いました。片面銅箔のエポキシ基盤を手ごろな大きさに切り、銅箔を貼ってSMAコネクタと抵抗を取り付けます。抵抗のリードは極力短く切りました。チップ抵抗で作ればさらに良いと思います。

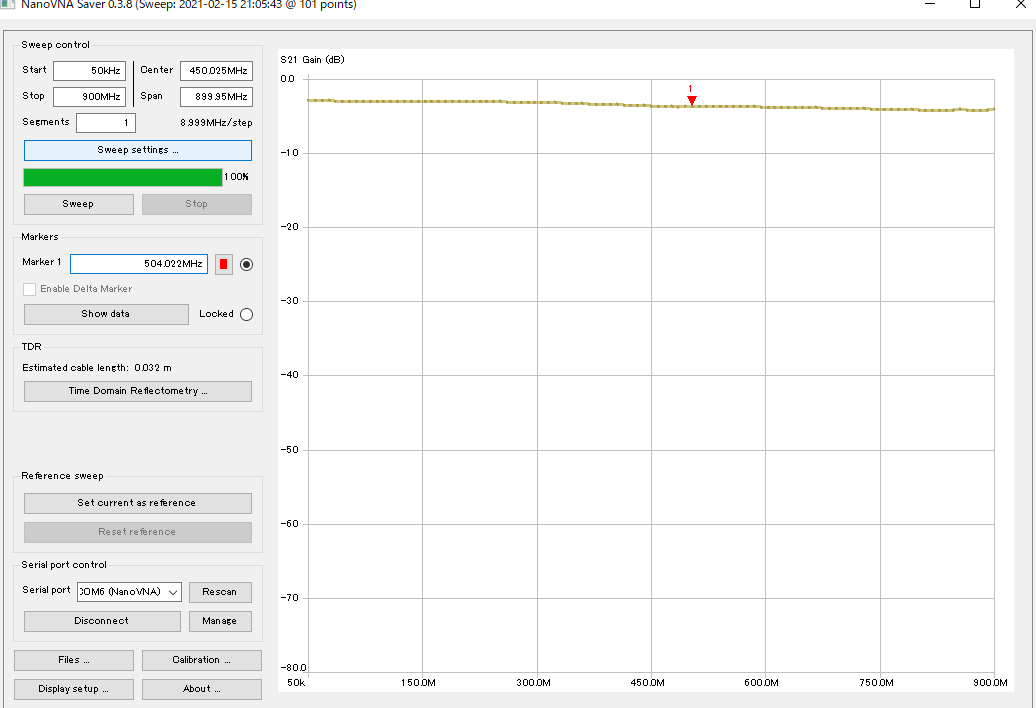

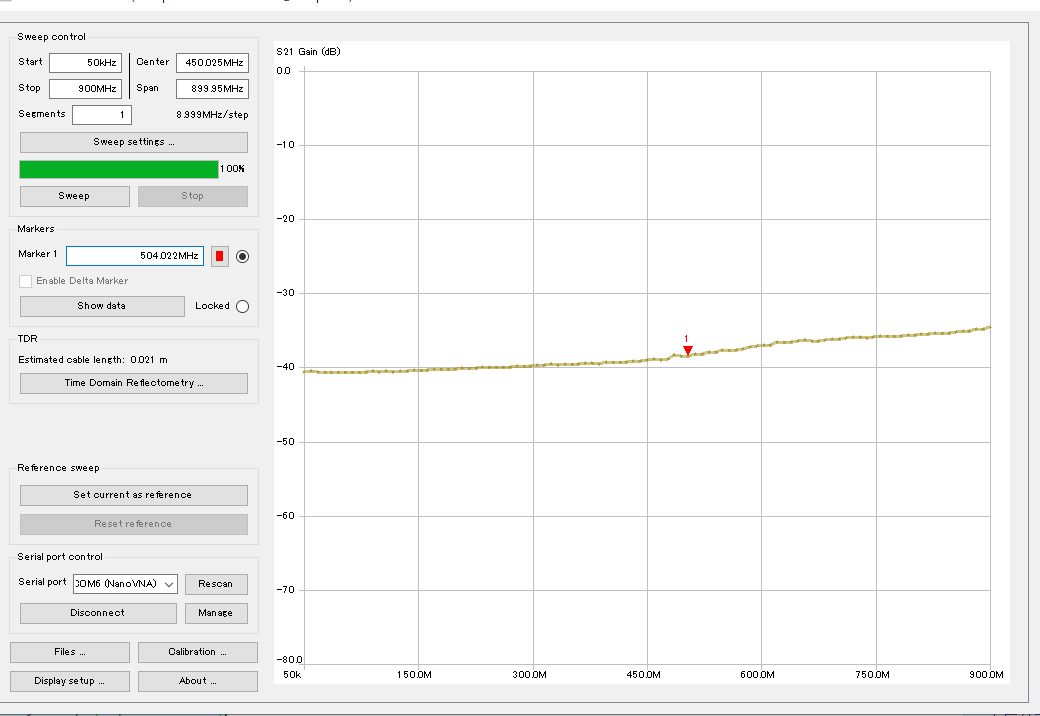

特性はNanoVNAで周波数特性、反射特性(VSWR)、TinySA減衰量を観測しました。

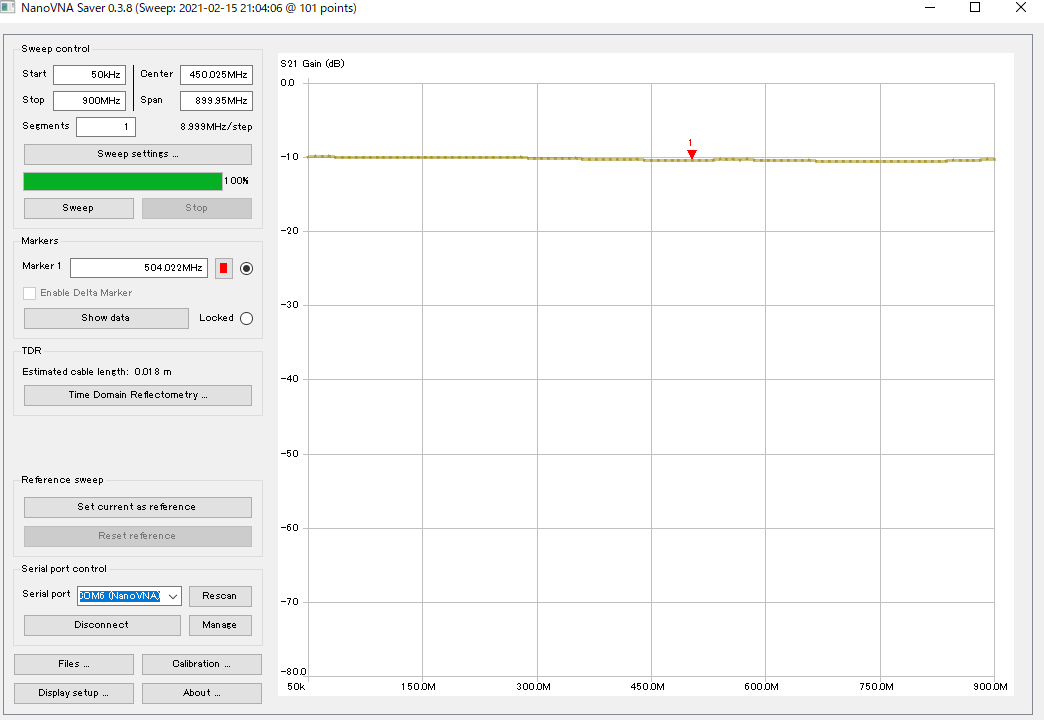

NanoVNAで周波数特性を観測

3dB ATT

まあまあ使えるかなという感じ

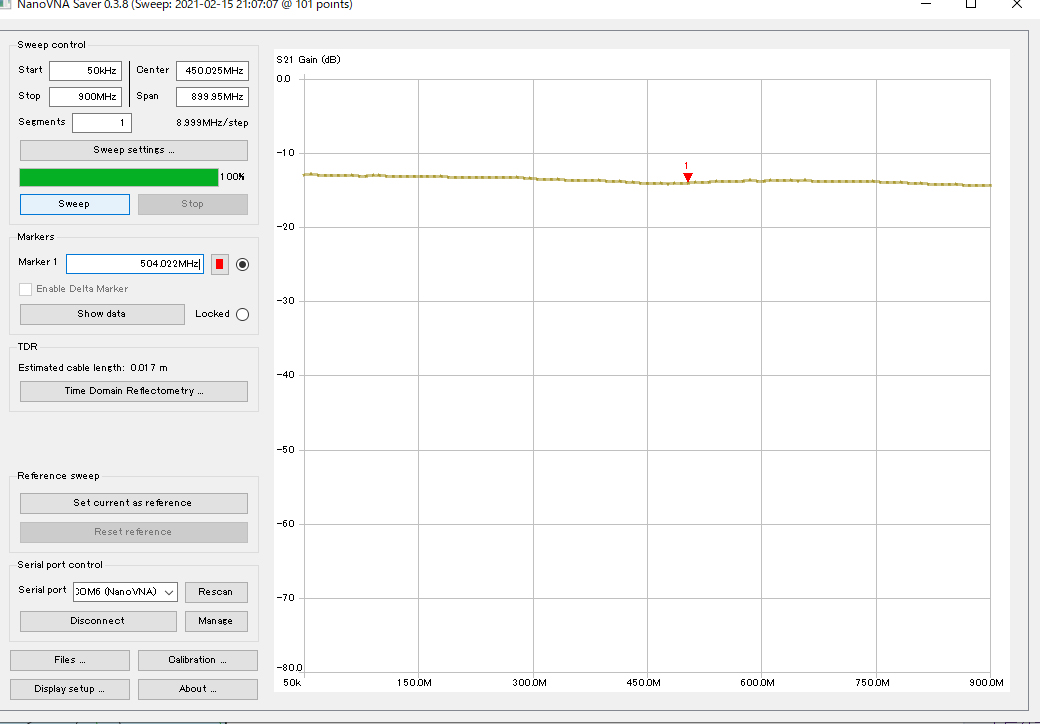

NanoVNAで周波数特性を観測

10dB ATT

まあまあ使えるかなという感じ

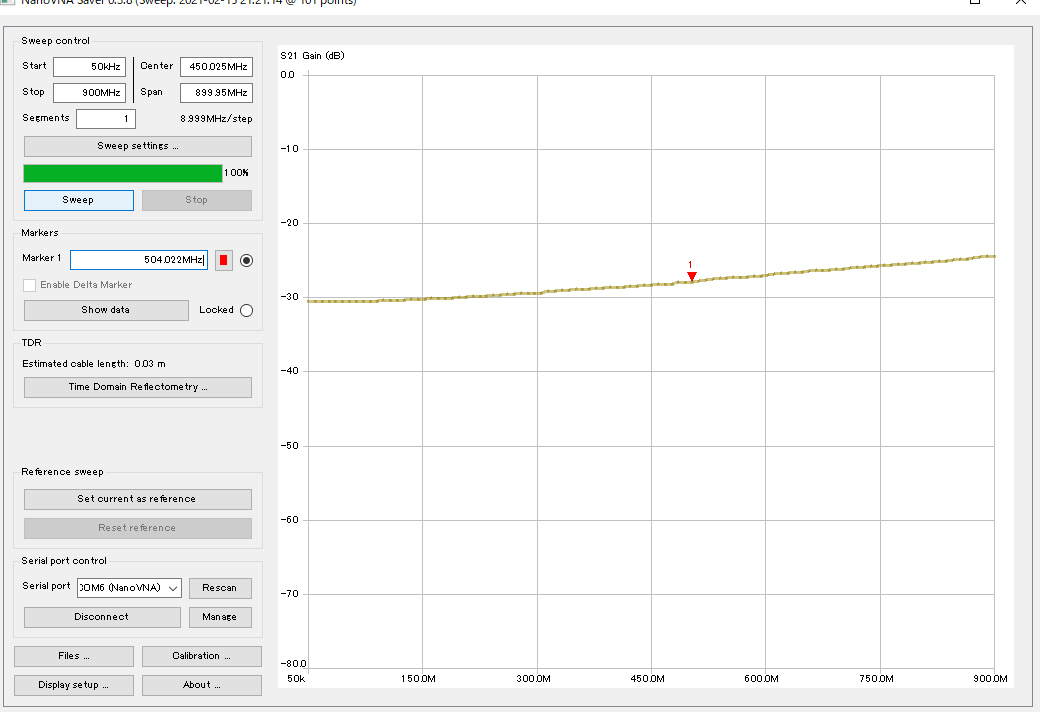

NanoVNAで周波数特性を観測

3dB + 10dB ATT

まあまあ使えるかなという感じ

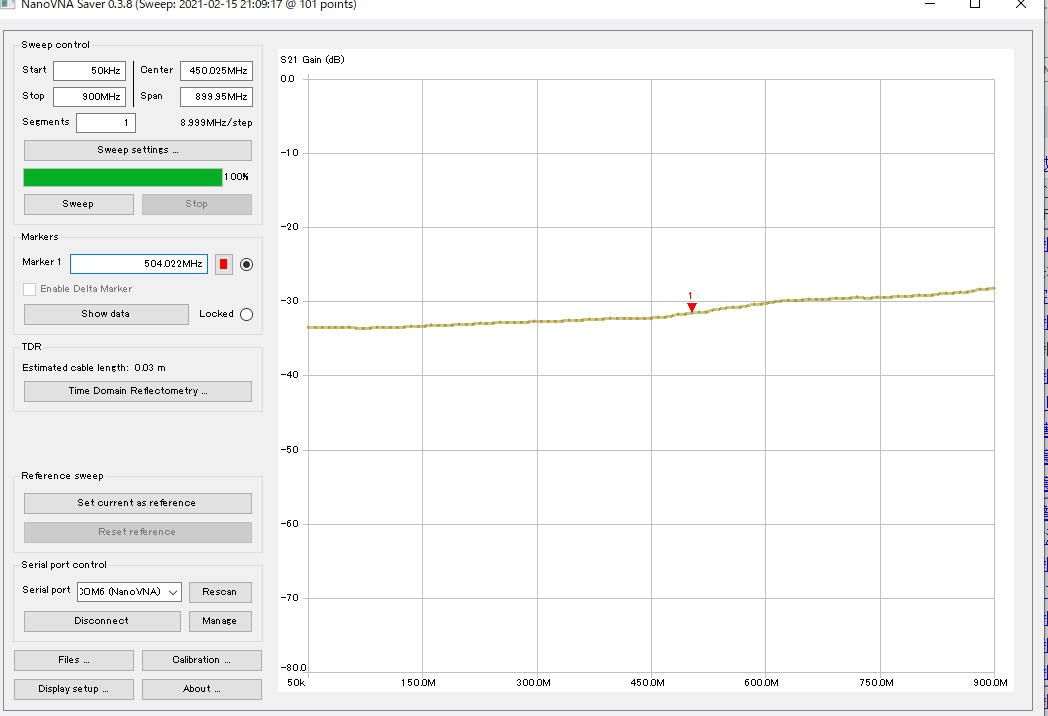

NanoVNAで周波数特性を観測

30dB ATT

300MHz以上はあやしい

NanoVNAで周波数特性を観測

3dB + 30dB ATT

500MHz以上はあやしい

3dBを追加すると30dB単独よりも改善されている

NanoVNAで周波数特性を観測

10dB + 30dB ATT

500MHz以上はあやしい

10dBを追加すると30dB単独よりも改善されている

減衰量が大きいものほど、高い周波数で怪しくなってきます。リード付き抵抗を使ったこの手のアッテネーターとしてはこんなもんだと思います。30dBのアッテネーターは使い物にならない感じです。

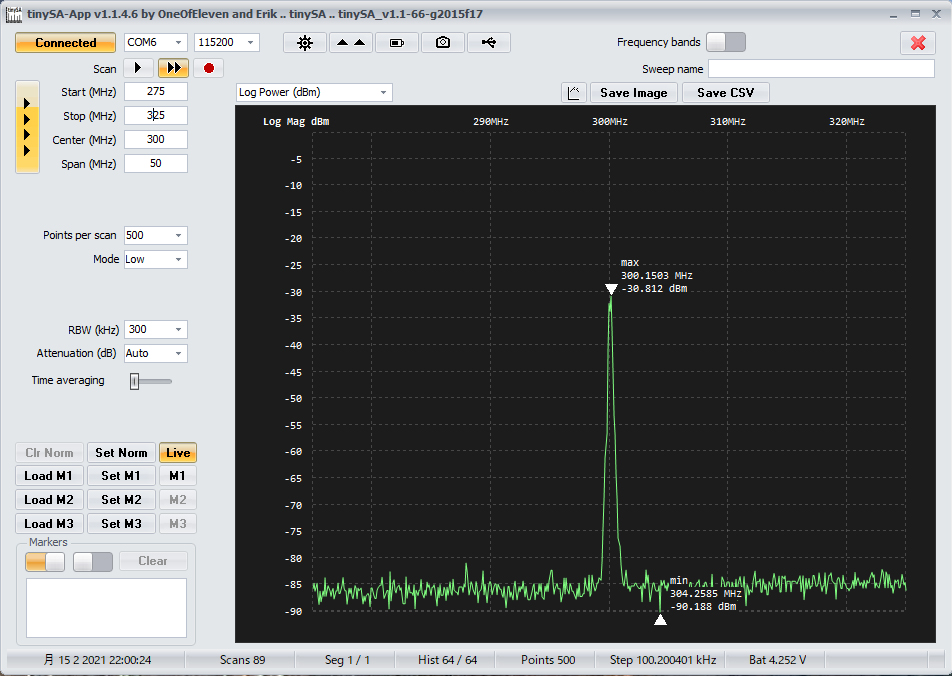

30dB アッテネーターの減衰量をTinySAで観測

信号源はSSG 100MHz 0dBm

減衰量はSSGから信号を入力しスペクトラムアナライザーTinySAで観測しました。SSG 300MHz 0dBm 30dB ATTです。

(JF1VRR)