LM2596T-ADJ使用の降圧レギュレータ

投稿日 2025年04月14日

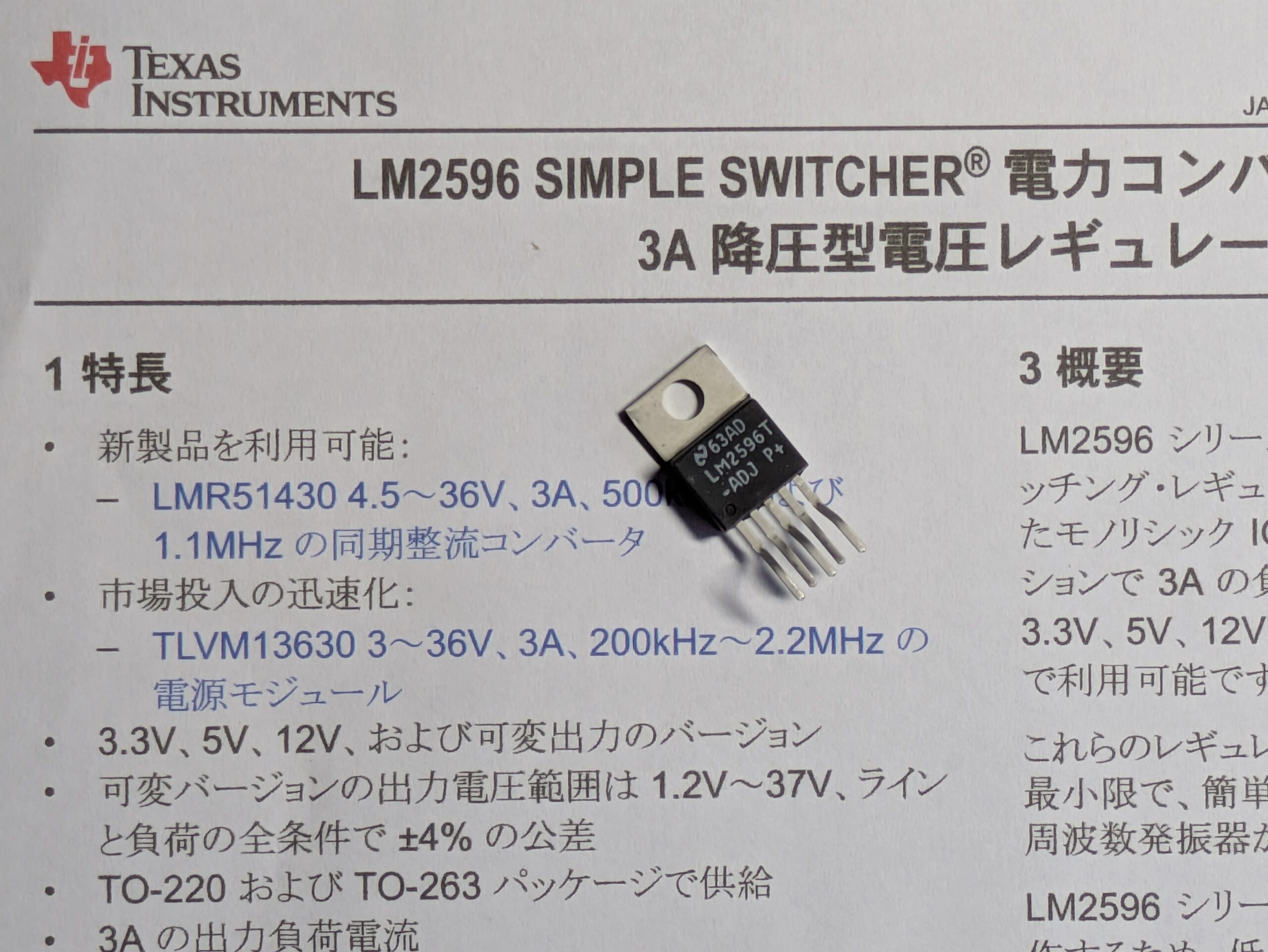

LM2596T-ADJ

Yahooオークションで4個880円+送料で購入

背景はTI社 LM2596 データーシート

TI(ナショナル・セミコンダクター)のスイッチング・レギュレータIC LM2596T-ADJを使用した36W降圧レギュレータを作ってみました。LM2596Tは出力電圧が固定されたLM2596T-3,3、-5.0、-12のタイプがあり、さらに今回使用した電圧可変型のLM2596T-ADJが用意されています。TO-220(末尾がTのLM2596T)とTO-263(末尾がSのLM2596S)の2タイプがあり、いずれもピン数は5本です。今回はTO-220型を使用しました。TIのサイトにデーターシートがあり、使い方が日本語で詳細に解説されています。

ネットでLM2596を検索すると市販されている中華などのレギュレータモジュールがいくつも出てきます。しかも、いずれも百数十円という格安です。みなさんこういうものを購入するのでしょうか。そのためかLM2596を使用した自作記事や評価記事はなかなか見当たりません。

今回はLM2596T-ADJ単体をYahooオークションで4つセット880円+送料で売られていたので購入してみました。ナショセミのマークがあり、いずれも同ロットです。この手のICは偽物が横行してますので、動作を確認するまで心配ですが、大手電子部品通販社から購入すると1個1000円超に送料が加わりますので、無銭家としてはちょっと手が出ません。

さて、そのLM2596というレギュレータですが、データーシートによると反転レギュレータ(負電源)も作れます。つまり2個使えば正負両電源も作れるわけです。その反転レギュレータは後日試すとして、今回は素直に降圧レギュレータを作ってみました。前述のとおりLM2596には、出力電圧が3.3V、5V、12Vに固定されているモデルがあります。これらはリファレンス電圧を生成する抵抗分圧回路を内蔵してるようですが、対して可変型は分圧回路を外付けします。抵抗を可変抵抗にすれば電圧可変が可能です。

LM2596Tの特徴(データシートから抜粋)

〇3.3V、5V、12V、および可変出力のバージョン

〇可変バージョンの出力電圧範囲は 1.2V~37V、ラインと負荷の全条件で ±4% の公差

〇TO-220 および TO-263 パッケージで供給

〇3A の出力負荷電流

〇最大 40V の入力電圧範囲

〇必要な外付け部品はわずか 4 個(電圧固定の場合)

〇優れたラインおよび負荷レギュレーション仕様

〇150kHz 固定周波数の内部発振器

〇TTL シャットダウン機能

〇低消費電力のスタンバイ・モード、IQ の標準値 80μA

〇高効率

〇容易に入手可能な標準インダクタを使用

他、丁寧に解説されているデーターシートは魅力です。

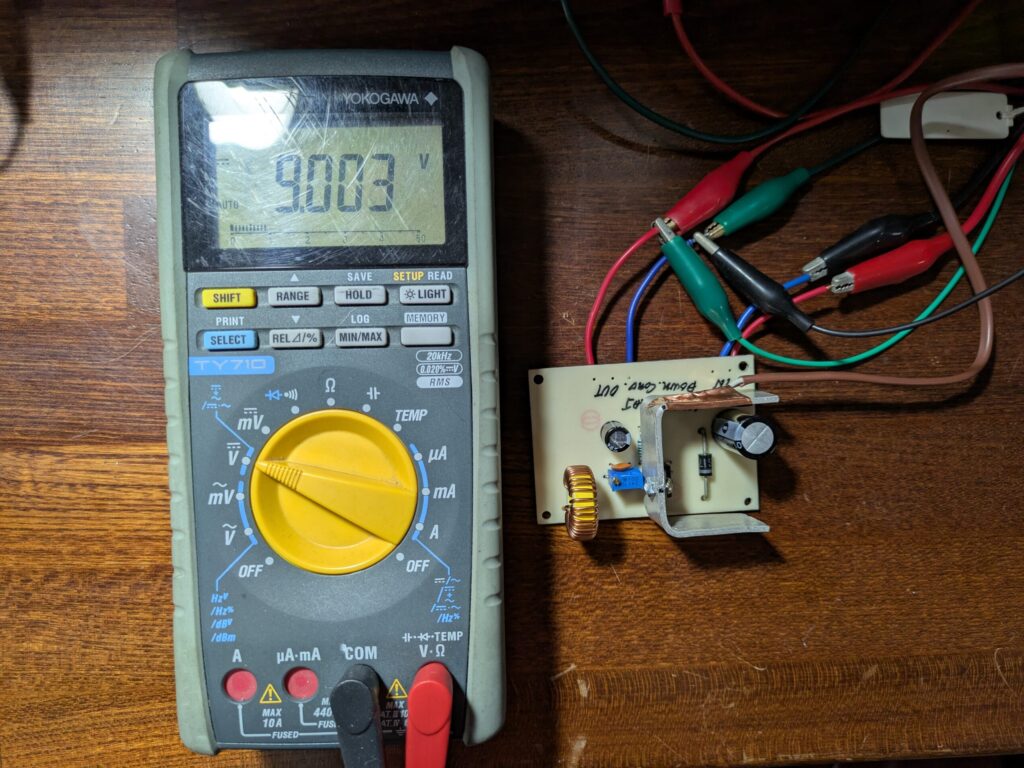

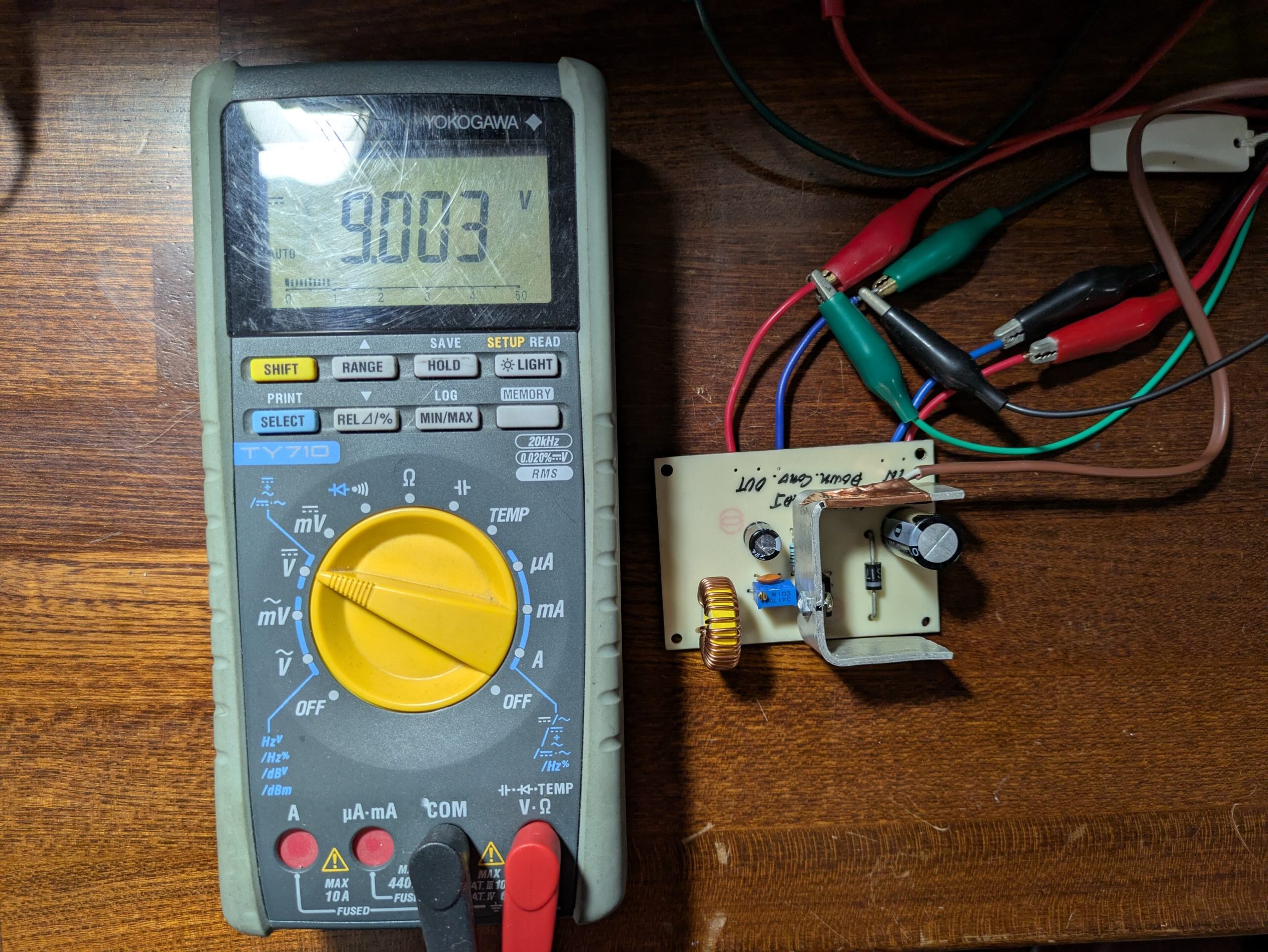

LM2596T-ADJ使用の降圧コンバータ

データシートの参考基板パターンで作ってみた

放熱フィンは厚手のアルミ板を曲げた貧弱なものだが3A流し続けても危ないほど熱くならない(55℃程度)

茶色のケーブルは熱電対(放熱フィンに銅箔で貼り付け)

今回はLM2596T-ADJを使用した可変出力の降圧レギュレータを作ってみました。基板はデーターシートに掲載されている可変出力用の標準的なスルーホール PCB レイアウトで作りました。このレイアウトは放熱フィンにAavid社の7020BGを使用していますが、手持ちがないので上の画像のとおり厚手のアルミ板を曲げて作りました。少々貧弱ですが7020BGより放熱効果がありそうです。コイルは秋月電子で購入した47uH 9Aのトロイダルコイルです。ショットキバリアダイオード(SBD)は40V 3Aの新電元 D3S4Mです。入力側のコンデンサーはアルミ電解コンデンサ 680uF 35Vです。出力側のコンデンサは220uF 50Vです。これらも手持ちの安物です。遅延スタート(入力電源の電圧が十分に立ち上がるまでスタートを遅らせる機能)は使用していません。出力電圧を設定するための分圧抵抗は1KΩ 1%と10KΩ 10回転半固定抵抗器を使用しています。回路は以下のとおりです。

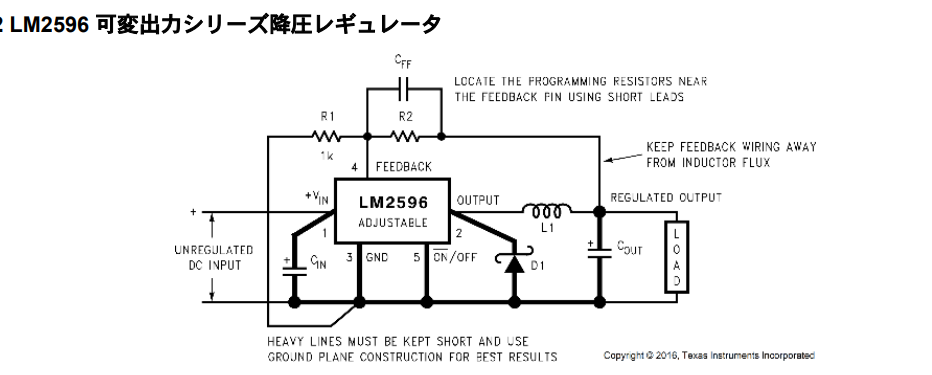

LM2596のデータシートに掲載されている可変出力シリーズ降圧レギュレータの回路例

Cin 680uF 50V D1 40V 3A SBD(D3S4M) L1 47uH 9A Cout 220uF35V R1 1KΩ 1% R2 10KΩ PM Cff 0.01uF(セラミック)

この回路でDC INPUT(Vin)に15V 5Aの電源をつなぎ、出力電圧3.3V、5.0V、9.0V、12.0Vで計測

分圧抵抗の計算式はデータシートより、

R2 = R1 (Vout / Vref - 1)

で計算できます。R1は1KΩ固定です。Vrefは1.23Vです。Voutを9Vとすると、

R2 = 1KΩ (9.0V / 1,23V - 1) = 6.317KΩ

となります。出力電圧可変範囲を最低3.3V、最高12Vとすると、R2は1.682KΩから8.756KΩの可変範囲が必要ですのでR2は10KΩの可変抵抗器でよいことになります。R2に並列接続するCffは0.01uFとしました。

R1 1KΩ、R2 10KΩ半固定抵抗として、入力電圧を15Vとした場合、出力電圧は1.24Vから13.678Vまで可変できました。

負荷テストを以下のように行いました。

①負荷による出力電圧の変化(入力電圧15V 電流容量5A、設定出力電圧3.3V、5.0V、9.0V、12.0Vにおける各負荷特性 0A ~ 3A)

②効率(①の結果の計算による)

③出力電圧のリプル(出力電圧9.0Vで出力電流 3.0Aのとき)

④発熱(出力電圧9.0Vで出力電流3.0A連続時)

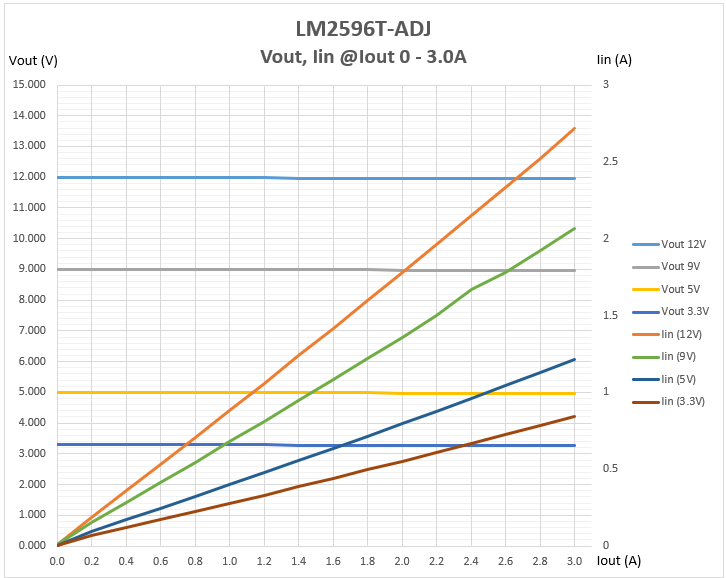

①負荷による出力電圧の変化(入力電圧15V 電流容量5A、設定出力電圧3.3V、5.0V、9.0V、12.0Vにおける各負荷特性 0A ~ 3.0A)

入力に15V 5Aの電源を使用。出力電圧の設定を3.3V、5.0V、9.0V、12.0Vにして、出力電流0Aから3.0A 0.2Aステップにおける出力電圧への影響を計測しました。

出力電流0から3.0Aにおける出力電圧(Vout)の変化と入力電流(Iin)

このグラフで分かるほどの電圧降下は見られない

降圧コンバーターは出力電圧が高いほど入力電流(Iin)が大きい

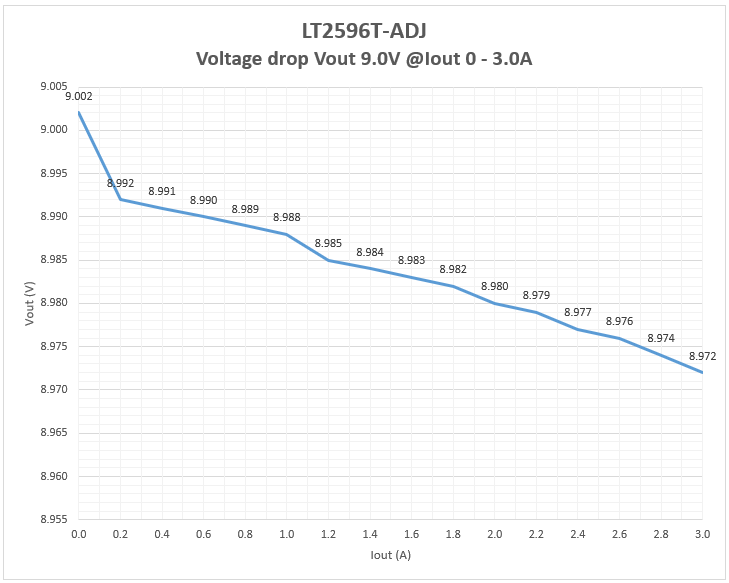

出力電圧(Vout) 9.0Vにおける電圧降下を拡大

無負荷(Iout=0A)から3.0Aにおける電圧降下は、わずか0.03V (9.002V - 8.972V)

以上の結果から負荷電流による電圧降下は非常に優秀と言えます。

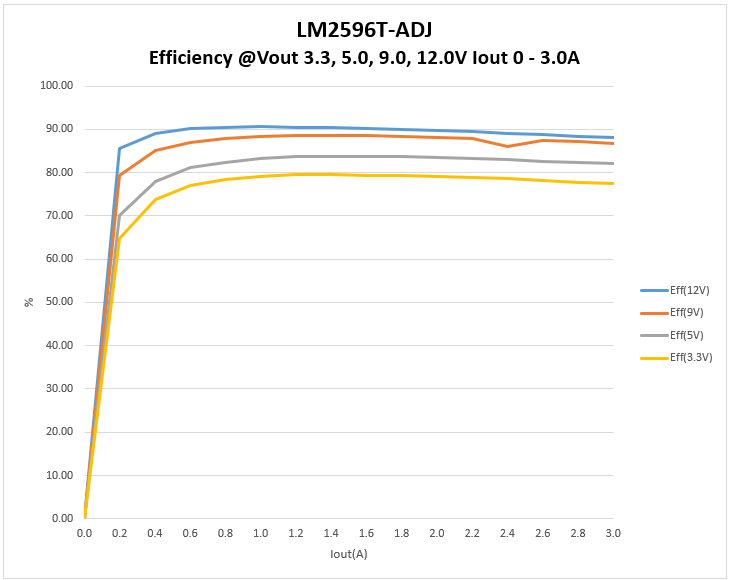

②効率(①の結果の計算による)

効率は入力電力に対する出力電力の割合です。①の結果から計算で求めました。(WOut / Win x 100)%

出力電圧3.3V、5.0V、9.0V、12.0Vの効率

出力電圧3.3V、出力電流0.2Aから3.0Aの平均効率は77.40%、5.0Vが81.75%、9.0V 87.00%、12.0V 89.33%となりました。

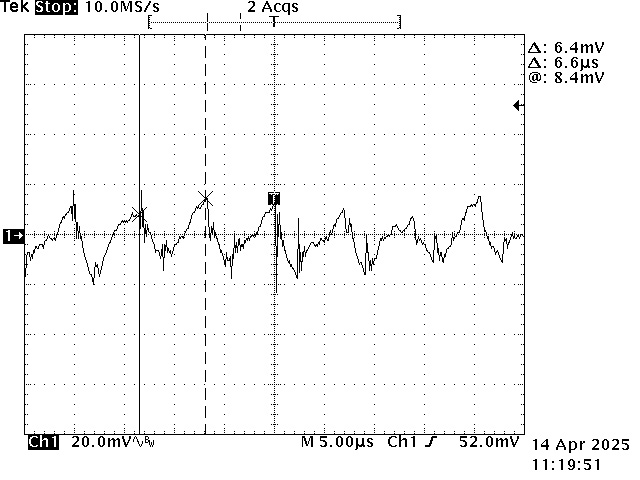

③出力電圧のリプル(出力電圧9.0Vで出力電流 3.0Aのとき)

出力電圧9.0V、出力電流 3.0Aのときのリプルです。LM2596は内部発振器が150KHzなので6.6uS周期のリプルが見られます。他の出力電圧でも大きな差異は見られません。

周期6.6uS(150KHz) 約30mVppのリプルです。

スパイクノイズはあまり見られませんでした。(プロービングにもよります)

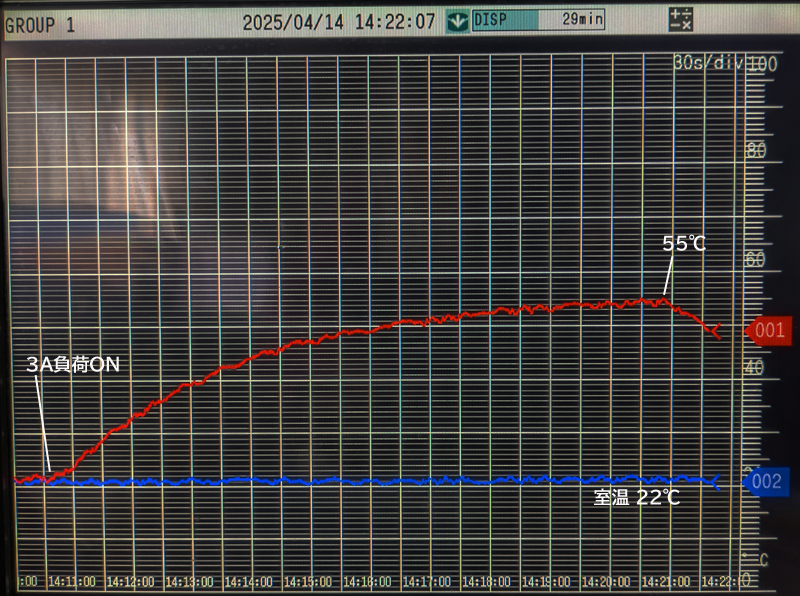

④発熱(出力電圧9.0Vで出力電流3.0A連続時)

あくまでも今回使用した貧弱な放熱フィンでの実測です。出力電圧9.0Vで出力電流3.0A連続時の発熱です。ペンレコーダに記録し画面を撮影しました。グラフの赤がLM2596の放熱フィンの温度変化です。青は室温です。ファンによる送風冷却は行っていません。室温は22℃でした。

横軸(時間)は30sec/divなので、55℃に達するまで約10分で、そろそろ平衡する感じでしたのでOFFしました。貧弱な放熱フィンでも触れる程度の発熱です。(その後の実験で約56℃で平衡することがわかりました) データーシート記載の基板レイアウトで使われている放熱フィンはAavid社の7020BGです。

以上、コイルやコンデンサ、SBDなど手持ちの間に合わせで作ったLM2596 降圧レギュレータですが、計測結果より、LM2596はかなり優秀と感じます。最大 3.0A流しても出力電圧変動がひじょうに少なく、発熱も少ない。効率もそこそこよいという結果です。今回は使用しませんでしたが、LM2596は遅延スタート機能を備えています。また反転レギュレータ(負電源)でも使えるようですので、今後実験してみたいと思います。

(JF1VRR)